原薬の保管

バイオロジクス精製原薬を長期保存するには、除菌ろ過フィルターでろ過、ガス透過性が低いHDPE製のプラスチックボトルに小分け分注(aliquot)し、長期保存も考慮して超低温冷凍庫にて凍結保管する。

ロジスティック戦略

従来のバイオロジクスとシンモダリティのAAV Vectorについて個別に解説する。

- 従来のバイオロジクス

- AAV Vector

従来のバイオロジクスのケース

従来のバイオロジクスである抗体医薬などでは、超低温冷凍庫による保管の期間として3年程度を設定される。

保管されている原薬は、その期間内で製剤化され製品化される。製品化された製剤は、病院での使用前保管を前提に、一般的に液状での保管となり、3年程度の期間の保証がされる。

AAV Vectorのケース (私案)

新モダリティのAAV Vectorに関しては、市販されている製品が一桁と少ないため、そのベストプラクティスのロジスティック戦略を実績を含め示すことは難しい。

ここでは、私が考えるロジスティック戦略について思案を示す。

前提

- 遺伝子治療は、即時的な治療が必要な疾患でない場合がほとんどであること

- 投与する薬剤の実行ボリュームは、従来のバイオロジクスと比較して少ないこと

- 患者数が少ないこと

- 1回に原薬製造で、数百人の治療に使用可能な原薬が取得可能であること

AAV Vectorのロジスティック戦略

- AAV Vectorの製造で得られる原薬と製剤はサイト移動がない一貫製造とする

- 原薬の保存期間は最長でも半年とすることで、開発期間の効率化を図る

- 製剤の保存期間を数十年、少なくとも10年を目標にデータを取得し、AAV Vectorの製造数を最大限抑える

その結果、達成できること

- 一回製造すれば、数十年少なくとも10年は、得られた原薬を廃棄することなく有効に治療へ供給できる

- 遺伝子治療は、その患者数が少なく必要な製品数は多くを必要としない。製造メーカーの損益分岐点を低くすることができる

GORE(R) STA-PURE(TM) Flexible Freeze Container

https://www.gore.com/products/gore-sta-pure-flexible-freeze-container

![[Bio-Process] 原薬の超低温保管 ID9640 [2020/02/02]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/02/6CC8074B-AED3-4C66-AEDC-F0E171FA16AC.jpeg)

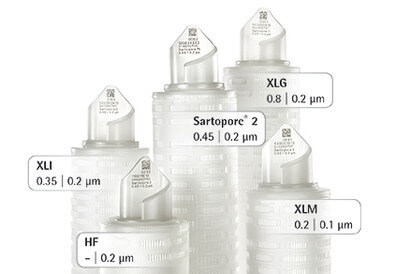

![[Bio-Process] Sterile Filtration – ID8462](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/02/25AF0E86-110D-4166-B05A-2B2714A8E7F7.jpeg)

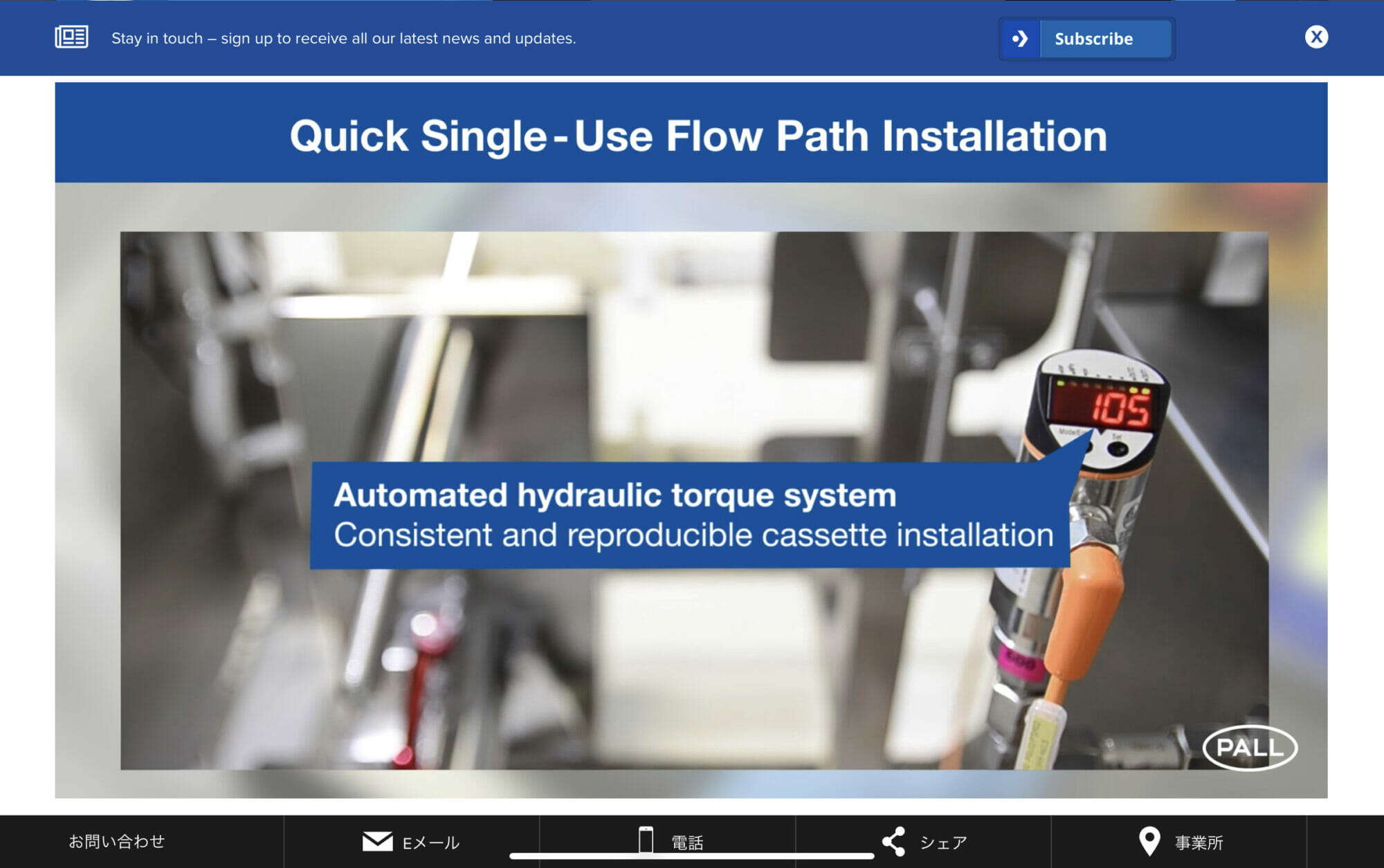

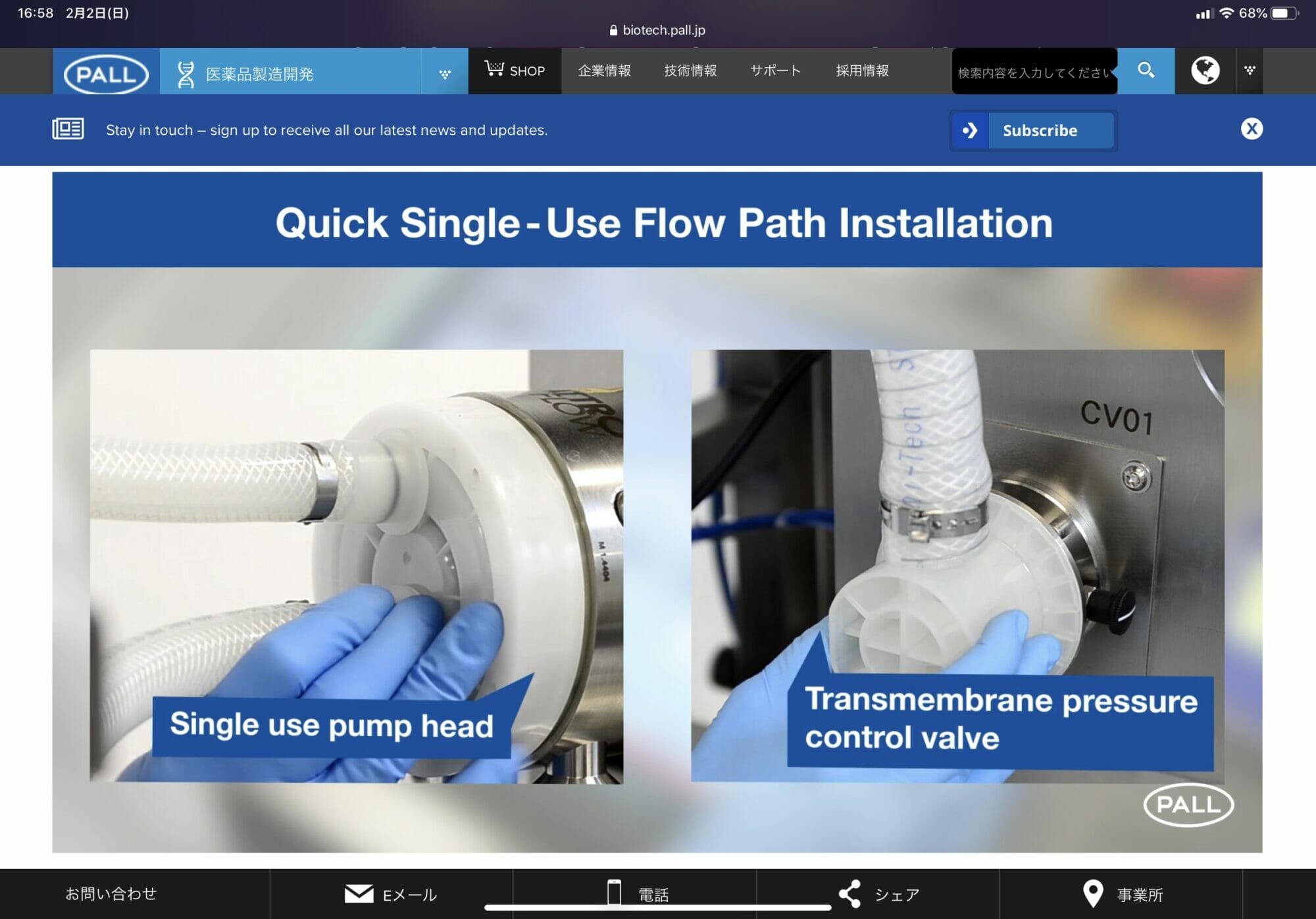

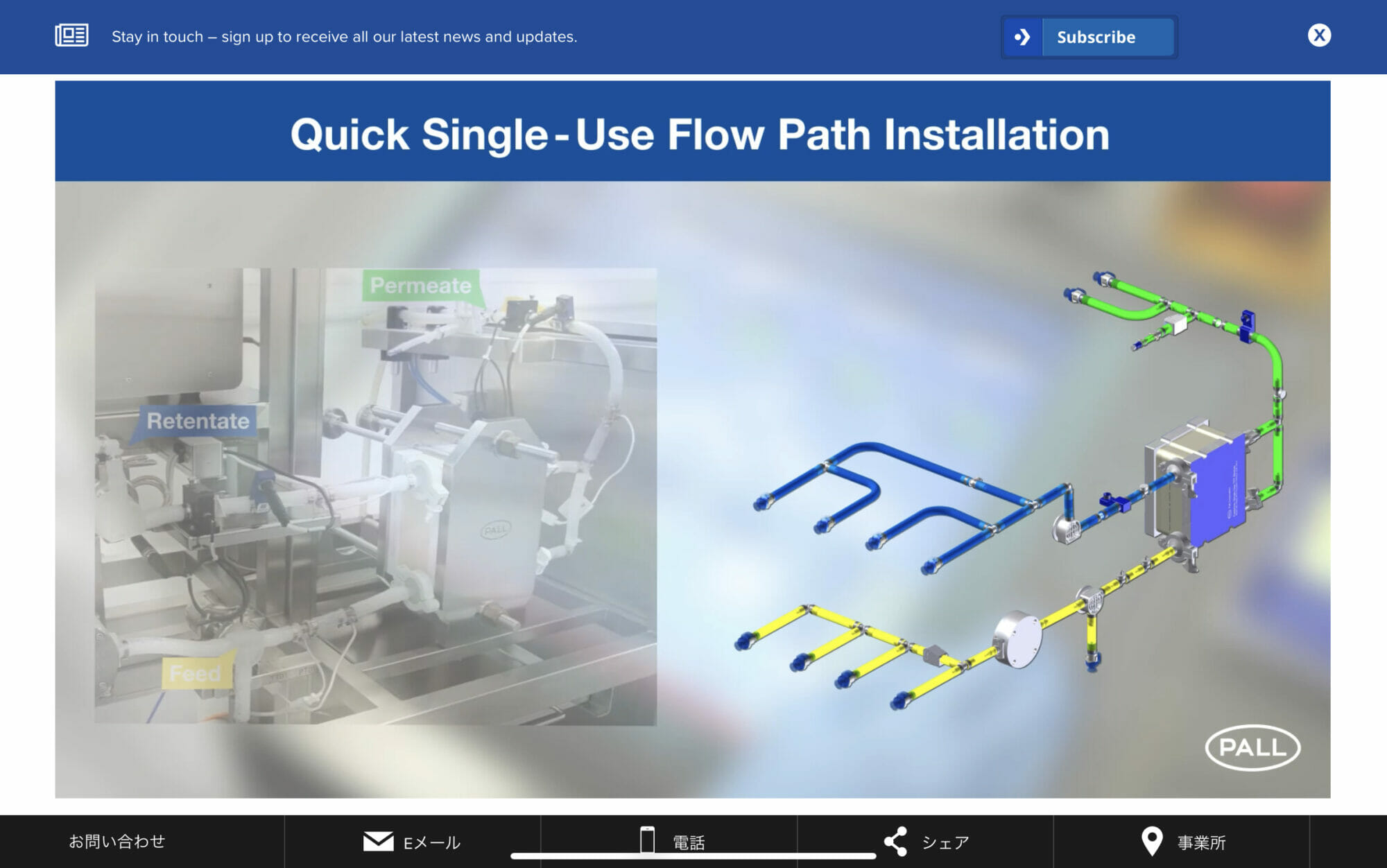

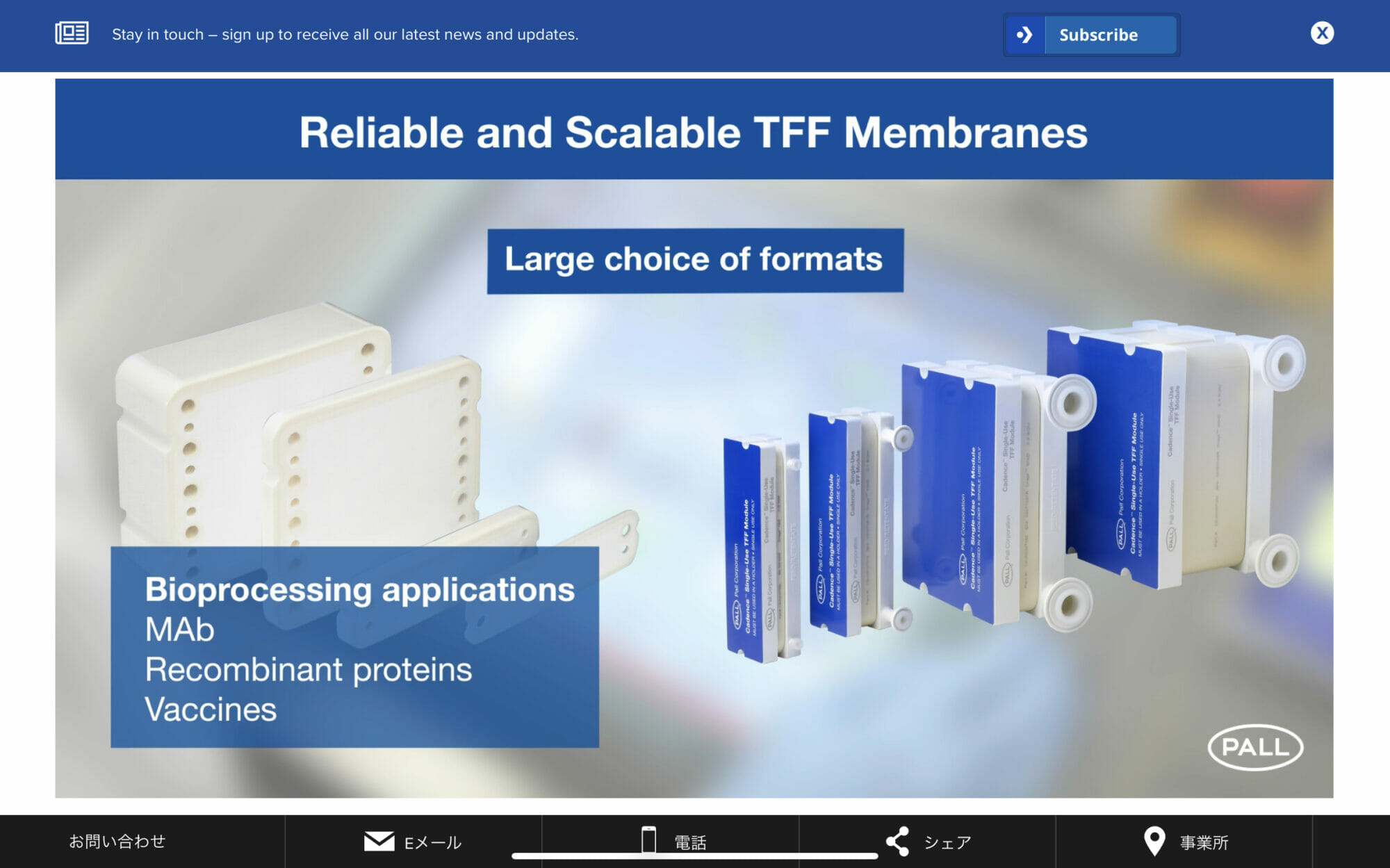

![[Bio-Process] UF/DF for buffer exchange – タンパク質溶液の緩衝液組成の変更 – ID8458 [2020/02/02]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/02/80F3D755-3019-49C6-BDAE-47D137C87826.jpeg)

![[Bio-Process] Virus Reduction Filtration – ウイルス除去膜 – ID8631 [2020/02/02]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/02/15E29E07-8DAE-4F72-94D2-5C53F6995B32.jpeg)

![[Bio-Process] Affinity & Polishing chromatography – 抗体の精製 [2021/10/30]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/02/423DC16C-4444-4A16-A0BD-40403E2C6C90.jpeg)

![[Bio-Process] UF/DF for chromatography – 溶液組成の置換と目的物の濃縮/膜の選定に関する考慮点 – [2021/01/05]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/02/9660CD77-5B98-4796-88E4-820613CB857E.jpeg)

![[Bio-Process] 清澄ろ過/Harvest – 必要な膜面積の求め方 – ID8347 [2020/06/25][update by 2025/03/23]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/02/632CB1CB-99EF-4478-BF3C-871597F219D3.jpeg)

![[Bio-Process] バイオロジクスにおける本培養の概要/Production – [2021/10/30]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/02/1FFAFF6B-D491-4222-9DEB-5FCA4B78F306.jpeg)

![[Bio-Process] 拡大培養/Subculture – ID9342 [2020/02/01]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/02/3B29C7E1-7FDE-475E-80FE-F0617E17B608.jpeg)

![[Bio-Process] 細胞の凍結融解から拡大培養の開始 – フラスコ培養/Inoculum – △ID9636 [2020/02/01]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/02/1E32B8E6-34CA-4492-A565-21B38BE3E8DB.jpeg)