はじめに

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)とは、「漏れなく、ダブりなく」情報や要素を分類する思考法です。問題解決や資料作成、戦略立案などで使われ、要素同士が重複せず(Mutually Exclusive)、全体として網羅的である(Collectively Exhaustive)ことが求められます。たとえば顧客を「学生・社会人・主婦」と分類するのは非MECEですが、「学生・社会人・無職」なら重複や漏れがなくMECEです。分類軸をそろえ、目的に応じた切り口で整理することが重要です。MECEはロジカルな議論やフレームワーク思考(3C、SWOTなど)において基盤となる原則です。

~メンバー専用 ↓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

↑ メンバー専用~

無料登録は右の握手ボタンからかできます. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChatGPT: MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)とは、問題解決や情報整理、ロジカルシンキングで使われる分類・整理の原則です。日本語では「漏れなく、ダブりなく」と表現されることが多いです。

✅ MECEの定義

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| Mutually Exclusive(相互に排他的) | 各項目が**重複しない(ダブらない)**ように分けること。 |

| Collectively Exhaustive(集合的に完全) | 全体が漏れなくカバーされていること。 |

✅ 具体例で理解する

例1:顧客層の分類

MECEではない分類:

- 学生

- 会社員

- 男性

→「男性」は性別であり、他と軸が違うため重複や漏れがある。

MECEな分類(職業軸):

- 学生

- 社会人

- 無職

→漏れなく、重複のない分類。

✅ なぜMECEが重要なのか?

- 論理的な整理ができる:思考の抜けや重なりを防ぐ。

- プレゼン・報告に強い:聞き手に分かりやすく伝えられる。

- 課題分析やフレームワーク活用に不可欠:たとえば3C分析やSWOT分析などでもMECEが求められる。

✅ MECEの作り方(手順)

- 分類軸を明確にする

- 時間、地域、顧客層、製品ラインなど

- 排他的に分ける

- 「これはどっちにも当てはまる」はNG

- 全体をカバーする

- 「どこにも分類されないケース」はNG

✅ 注意点

| 誤解 | 説明 |

|---|---|

| 完全なMECEを求めすぎる | 実務では「ある程度」で十分なこともある |

| 軸がズレていると意味がない | 複数の軸を混ぜないように意識する |

✅ よく使うフレームワークとMECEの関係

| フレームワーク | MECEとの関係 |

|---|---|

| 3C(市場・競合・自社) | 分析対象を漏れなく、重複なくカバー |

| PEST分析(政治・経済・社会・技術) | 外部環境をMECEに整理 |

| SWOT(強み・弱み・機会・脅威) | 内外の要因をMECEに分解 |

必要があれば、MECEの構築練習例やテンプレートもご提供できます。ご希望ありますか?

~メンバー専用 ↓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

↑ メンバー専用~

無料登録は右の握手ボタンからかできます. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChatGPT: 以下に、MECEの構築練習例とテンプレートを提示します。

フレームワークや実際の課題に即したものもありますので、トレーニングや業務への応用に役立ちます。

✅【1】MECE構築の練習例(初級)

●練習テーマ:カフェの顧客を分類せよ

❌ NGな分類(非MECE)

- 学生

- 社会人

- 女性

(→性別と職業が混在し、ダブりや漏れがある)

✅ OKな分類(MECE)

- 学生

- 社会人(会社員、公務員、自営業)

- 無職(主婦、退職者)

※「職業軸」に統一、かつ漏れなく重複なし

✅【2】MECE構築の練習例(中級)

●練習テーマ:自社製品の売上不振の原因を洗い出せ

❌ NGな分類(非MECE)

- 製品の品質

- 営業の努力不足

- 顧客のニーズ

(→原因の性質がバラバラで分類軸が明確でない)

✅ OKな分類(MECE)(分類軸:「ビジネスプロセス別」)

- 製品:品質、価格、ラインナップの不備

- マーケティング:認知不足、訴求不足、ターゲットミス

- 営業:チャネル不適合、営業力不足

- 顧客要因:ニーズ変化、購買力の低下

- 外部要因:競合増加、市場縮小、規制変化

✅【3】MECEテンプレート(汎用)

●ステップで作れるMECEテンプレート

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① 分析目的の明確化 | 例:「製品開発戦略の見直し」「顧客セグメント分析」など |

| ② 分類軸を決定 | 時間軸/プロセス軸/対象者別/場所別/因果別 など |

| ③ 「漏れなく」洗い出す | 何か抜けていないかチェックする |

| ④ 「重複なく」整理する | 同じ項目が複数に当てはまっていないか確認する |

| ⑤ 見直しと調整 | 再検討して精度を高める |

✅【4】よく使う分類軸一覧(MECE化に便利)

| 軸の種類 | 例 |

|---|---|

| 時間軸 | 過去・現在・未来、四半期ごと、1日あたり など |

| 対象軸 | 顧客別(法人・個人)、年齢層、地域 など |

| プロセス軸 | 認知 → 興味 → 購入 → 継続 |

| 製品軸 | 高価格帯・中価格帯・低価格帯 |

| 組織軸 | 営業・開発・製造・管理部門 |

| 因果関係 | 内部要因・外部要因 |

✅【5】実践用課題(MECE練習問題)

以下のような問いに対して、MECEに分解してみましょう:

- 働き方の多様化とは何か?

- SNSの利用目的を分類せよ

- 新製品が失敗する理由は?

※ご希望あれば、これらの問題に対する模範解答も作成いたします。

必要に応じて Excel/PowerPoint用のMECEフレームテンプレートもご用意できます。

ご希望ありますか?

Q: 働き方の多様化とは何か?のMECE分解した答え

ChatGPT: 「働き方の多様化とは何か?」という問いに対し、**MECE(漏れなく・重複なく)**に分解するには、分類軸を明確にし、全体像を整理する必要があります。

✅ MECE分解例:「働き方の多様化」

分類軸:就業形態・勤務場所・勤務時間・雇用形態などの観点で構成

| 分類軸 | 主なタイプ | 内容例 |

|---|---|---|

| 就業形態の多様化 | 正社員/契約社員/派遣社員/業務委託/フリーランス | 雇用形態や契約形態の柔軟化 |

| 勤務場所の多様化 | オフィス勤務/在宅勤務/サテライトオフィス/ワーケーション | テレワークやリモートワーク、地方居住との両立など |

| 勤務時間の多様化 | フルタイム/時短勤務/フレックスタイム/シフト勤務 | ライフスタイルや家庭事情に応じた勤務時間の選択 |

| 雇用関係の多様化 | 直接雇用/間接雇用/ギグワーク | プラットフォーム型労働や業務ベースでの仕事受注 |

| 副業・兼業の自由化 | 本業+副業/複業 | 一社専属でなく複数の収入源を持つ形態 |

| 働く目的・価値観の多様化 | キャリア志向/ワークライフバランス志向/自己実現志向 | 収入だけでなく、やりがいや自由、地域貢献を重視するケースも増加 |

✅ 補足:図式化(ピラミッド構造)

コピーする編集する働き方の多様化

├── 就業形態の多様化

├── 勤務場所の多様化

├── 勤務時間の多様化

├── 雇用関係の多様化

├── 副業・兼業の自由化

└── 働く目的・価値観の多様化

✅ 実務応用例(活用場面)

| 活用場面 | MECE活用意義 |

|---|---|

| 組織改革/人事制度見直し | どの切り口で改革が必要か明確になる |

| 社会動向分析 | 働き方改革や少子高齢化対策との関連づけが容易に |

| HR系プレゼン資料作成 | 漏れのない説明と論点整理ができる |

~メンバー専用 ↓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

↑ メンバー専用~

無料登録は右の握手ボタンからかできます. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

漏れ無くダブり無くとは[2020/07/18]

1. MECEは手段,漏れなくダブり無くは結果

2. 例示

3. 解説

漏れ無くダブり無くとは

手段と結果

「漏れなくダブりなく」とは結果であり、それを達成させる手段がMECEという考え方がある。その考え方に沿うフレームワークが、経営学者やコンサル会社が、2010年頃までに多数を考案している。

手段を手に取れ

漏れなくダブりなくと言っても、これらフレームワークを使わずして、懸命に考えても結果は伴わないし効率が悪いだけだ。世の中にはKnowledgが溢れている。そのHow toを、まずは知ることから始めよう。

手段を使えば – 例示

論理的な思考、すなわちロジカルシンキングするためのチェックポイントとしての漏れなくダブりなくとはどう意味か。

あるテーマについて考えていく場合、そこからブレークダウンしていがなければ、本質は見えてこない。

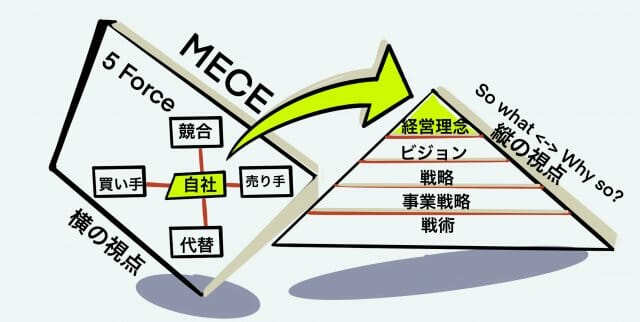

例示では、図のように「企業」をテーマにして考えていく。

“横”視点

左図 (Five Forceという)のように、まず、テーマとしての企業(自社)を中心として、それに同列で対応する4つの関連する要因が示されている。これは、MECEになっている。

- 自社

- 買い手: 自社から買ってくれる顧客

- 売り手: 自社に売って入れる仕入れ先

- 競合: 同業他社など

- 代替: 自社とは無縁と思われる業態の企業でも、製品の代替品は脅威として認識する

どこまでドリルダウンするかは、テーマの”目的”次第になる。今回は、「企業」そのものをテーマとしているので、「規制のレベル」くらいで止めておく。

“縦”の視点

企業は、そもそもの存在意義として社会的な貢献を目的とした理念を掲げているはずである。その理念に沿った形でどの分野の仕事をしていくのか、その実現は何なのかを示す「ビジョン」が設定されている。

ビジョンに沿った形で、「戦略」が設定されている。戦略(事業部門が無ければ)の次は、戦術となる。

- 経営理念: 人々の生活の質の向上に貢献する

- ビジョン: 医薬品の開発と製造でオンリーワンになる

- 戦略: 特定の希少疾患に注力

- 戦術: 専門医との連携

フレームワークは合理的

「漏れなくダブりなく」を実現するためには、このようなフレームワークに従えばよいが、よくよく見てみれば、当たり前の要素を順序良く抽出したにすぎない。これは、至って合理的であることが分かる。

そう、合理的であれば、自分で幾らでも適時フレームワークを作ることができるのである。

その合理的であることを身に付けるためには、世の中に溢れるフレームワークを見聞きし、活用していけば合理性が次第に身についてくる。それまでは、折に触れてフレームワークを活用して物事を考えるように心がける。

MECE

MECEとは、Mutually exlusive and Collectively Exhaustive (相互に重なりが無く,漏れがない)のことで、ビジネス戦略コンサルティング会社のマッキンゼ社が考案した手法である。MECEは方針であり、MECEを更に具体化するには、色々なフレームワークがすでに存在してい。

ある階層において、ずれが無いこと.それを達成するには,フレームワークワークを使ったMECE手法を用いて分析し、So What? / Why So?を使ってレベルも合わせて分類することができる.

まずはフレームワークを覚えよう

物事の結論を出すために、その根拠は重要である。その根拠が多面的に検討されていると更に良い。多面的とは、MECEそのものである。

MECEは横の法則,一方,縦の法則してSo What? / Why So?がある。

手っ取り早くMECEを実行するには,世の中にあふれるフレームワークを使うことでる.例えば,地域・性別・年齢・・・など.

フレームワーク

- 内外、長所と短所、帰納と演繹、原因と結果、効率と効果、質と量

- 職務拡大と職務充実

- 動機付け要因と衛生要因

- 経営の4原則 (ヒト・モノ・カネ・情報)

- マーケティングの4P (Product, Price, Place, Promotiom)

- AIDMA (消費者の意思決定プロセス; Attention → Interest → Desire → Memory → Action)

- 組織の7S (戦略(Strategy)、組織構造(Structure)、組織運営(Systems)、人材(Staff)、組織風土(Style)、スキル(Skills)、社員の価値観(Shared Value)): 参考(Innovation Leadership Insight)

- 短期・中期・長期,過去・現在・未来

- 事実・判断

- 4M (Man, Machine, Material, Method)

- 4C (Company, Customer, Competitor, Channel)

- 理念→方針→戦略→戦術

- PDCA (Plan→Do→Check→Action)

- 5S (整理、整頓、清掃、清潔、躾)

- ECRS (Extracvtion, Conbind, Replace, Simplification)

- QCD (Quality, Cost, Derivery)

- 5F (Five force : 売り手、買い手、競合、代替、新規参入)

で? / So What?

色々説明した後に,それでどのような事が結論づけられるか.

根拠は,なぜそうなるの? / Why So?

結論づけた内容が,なぜそうなるのかの根拠はどこいあるのか.

答えの要素

以下の手順で相手に示すことで,相手の理解は早まる.根拠は,事実であったり,確度の高い推論であったりする.これらの土台に立脚して導かれる結論がある.その結論に沿った課題解決のための方法を構築する.

根拠とは,一般論ではなく,また,当たり前でもない.対象としている事柄に対する事実であり,確度の高い推論である.当たり前でも,それを知らない者からすれば当たり前ではないため,確からしい根拠が必要である.

答え = 導いた結論 → その根拠 → その方法.

最初に,「テーマは何か」

問題が発生していてその本質的問題は何か,問題解決のための課題はなにか,相手に伝えたいものはなにか,いずれにしてもテーマは何かを設定することが,ロジカルシンキングでは必要である.

MECEで分析

ワークフレーム、So What?/Why So?、答えの要素を使って、事象を分析する

発表・説明・交渉

分析した過程をまとめた資料と答えの要素を使う。

参考文献

- ロジカルシンキング 論理的な思考と構成のスキル,照屋華子・岡田恵子,2001

- Innovation Leadership Insight

- 中小企業診断士2010年度版 スピードテキスト1 企業経営理論

編集履歴

2019/11/16 参考文献1より追記 by はりきり(Mr)

2020/01/02 Five Force, 企業戦略のピラミッド構造を追求

2025/04/15 AIバージョン追加

2025/04/17 追記(はじめに),文言整備