カテゴリー: KNOWLEDGE

-

[リンク] 無料で使える7つのビデオ会議サービスを徹底比較!

Post Views: 672 リンクを貼ります。 テレワークに必要なビデオ会議システムの比較の記事です。Zo…

投稿者

-

[Kw] 産業用インクジェットプリンターに関わる労働安全衛生法の改定 – 規則の遵守とリスクアセスメントの実施 [2020/10/21]

Post Views: 893 インクジェットプリンターに関わる法令 有機則 法改正にり、産業用インクジェット…

投稿者

-

[KW] 医薬品の審査報告書の内容について、その記載の項目と内容を知る

Post Views: 655 審査報告書 審議結果報告書 申請品の情報 類別 一般的名称 販売名 申請者 申…

投稿者

-

[特許] クレーム内容を理解するために文献レビュー —「対象発明の理解を通じたクレーム作成方法の提案、そしてその応用」、パテント (2013),Vol.66, No.13 – / Udemyのオンライン・ビデオ講座 で完結する – ID13101[2020/11/29]

執筆者が開発した特許の請求項を構造化するメソッドにより、請求項は、「要素」、「続税、および「関係」の3つに分類…

投稿者

-

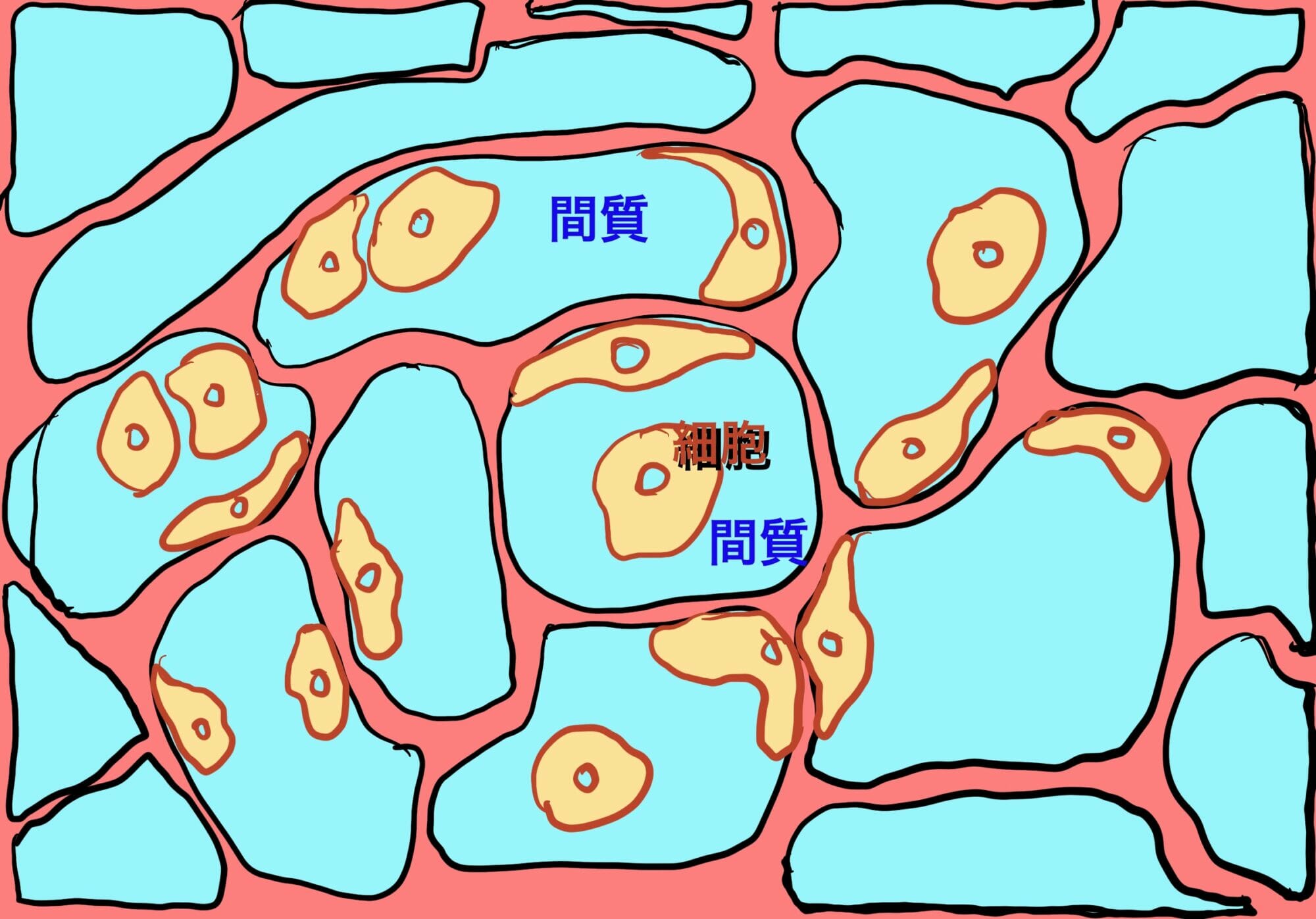

[Knowledge] 脳に存在する各種細胞 / ニューロン,グリア細胞とその分類- ID12734 [2025/01/04]

Post Views: 620 余談 アインシュタインの脳は、死後も保存されているという。研究者によれば、アイ…

投稿者