カテゴリー: HEALTH

-

[健康] 血中の尿酸値の目標値は基準より厳しい「5」は、糸球体濾過率、腎血漿流量、輸入細動脈血管抵抗、糸球体内圧が共に全て良好となりCKDリスク低下を期待できる – ID1944 [2019/09/08]

尿酸値は、高いと腎機能に悪影響することは良く知られているが、低くても良くないことが分かってきている

投稿者

-

[Health] リウマチ診断 – ACPA(anti-citrullinated protein/peptide antibody)- ID1114 [2025/04/14]

Post Views: 343 はじめに リウマチ、特に**関節リウマチ(Rheumatoid Arthrit…

投稿者

-

[健康] 神経疾患(ミオパシー、てんかん)に共通する異常なリピート配列の発見 – リピート配列は開始コドンがなくてもたんぱく翻訳される – ID1093 [2020/07/11]

Post Views: 371 はじめに 2019/07, 東大、3つの神経筋疾患に共通する異常なリピート配列…

投稿者

-

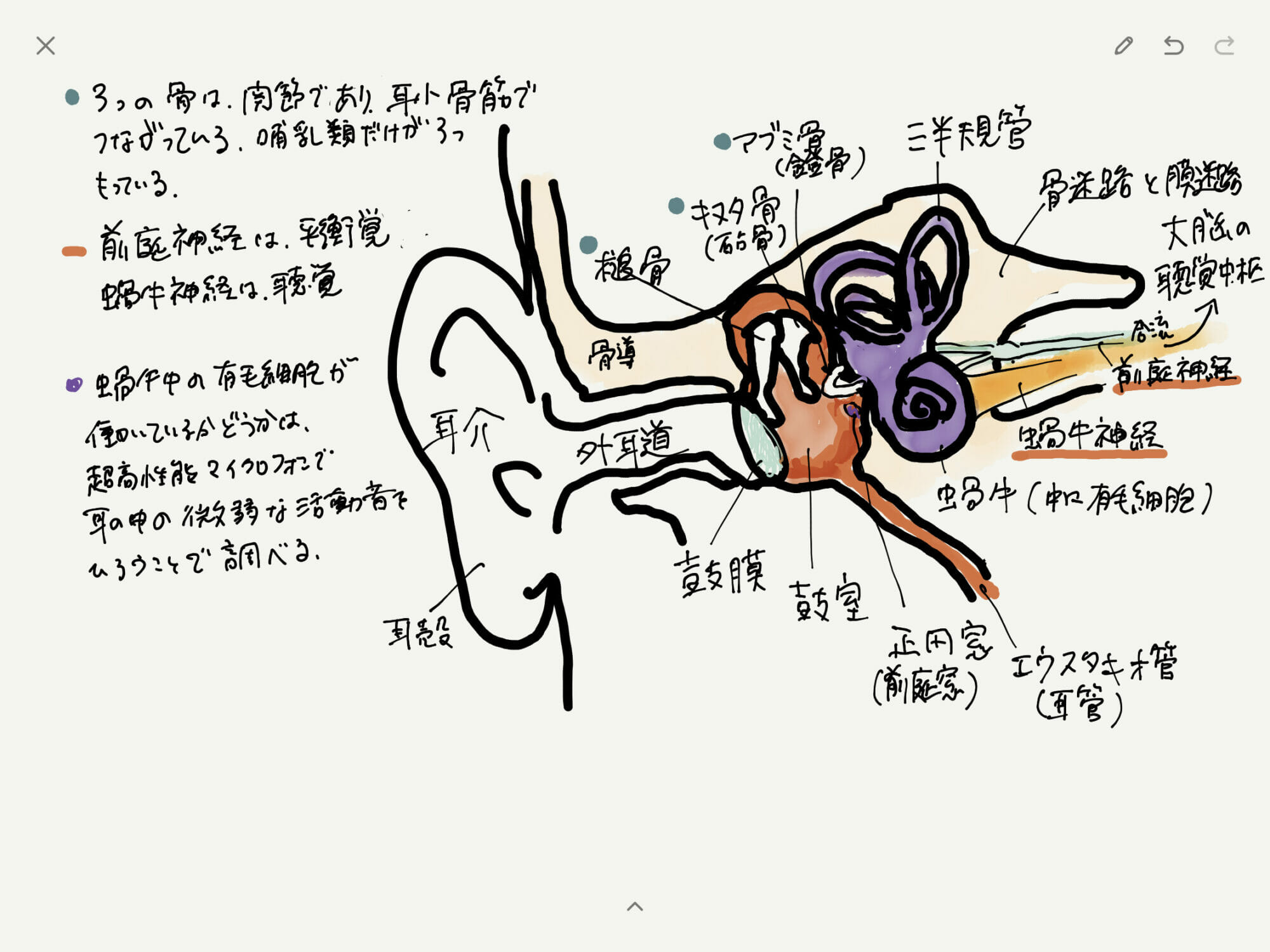

[健康] 難聴について – 伝音性と感音性の両方に関わる混合性難聴 – □ID1025 [2019/07/17]

Post Views: 510 伝音性難聴 外耳と中耳は伝音性に関わっている。伝音性難聴である場合、手術で改善…

投稿者

-

[健康] 体験記 – 突然起きためまいは突発性難聴と診断された – その後 – ID535

Post Views: 409 はじめに 2018/12のある日、少し気分が悪くなり、その後吐き気、ふらつき感…

投稿者

-

[用語] 体表面積; BSA; body surface area – ID17885

Post Views: 841 代表面積 日本人の代表面積の代表値 男性 : 1.71 m2 女性 : 1.6…

投稿者

-

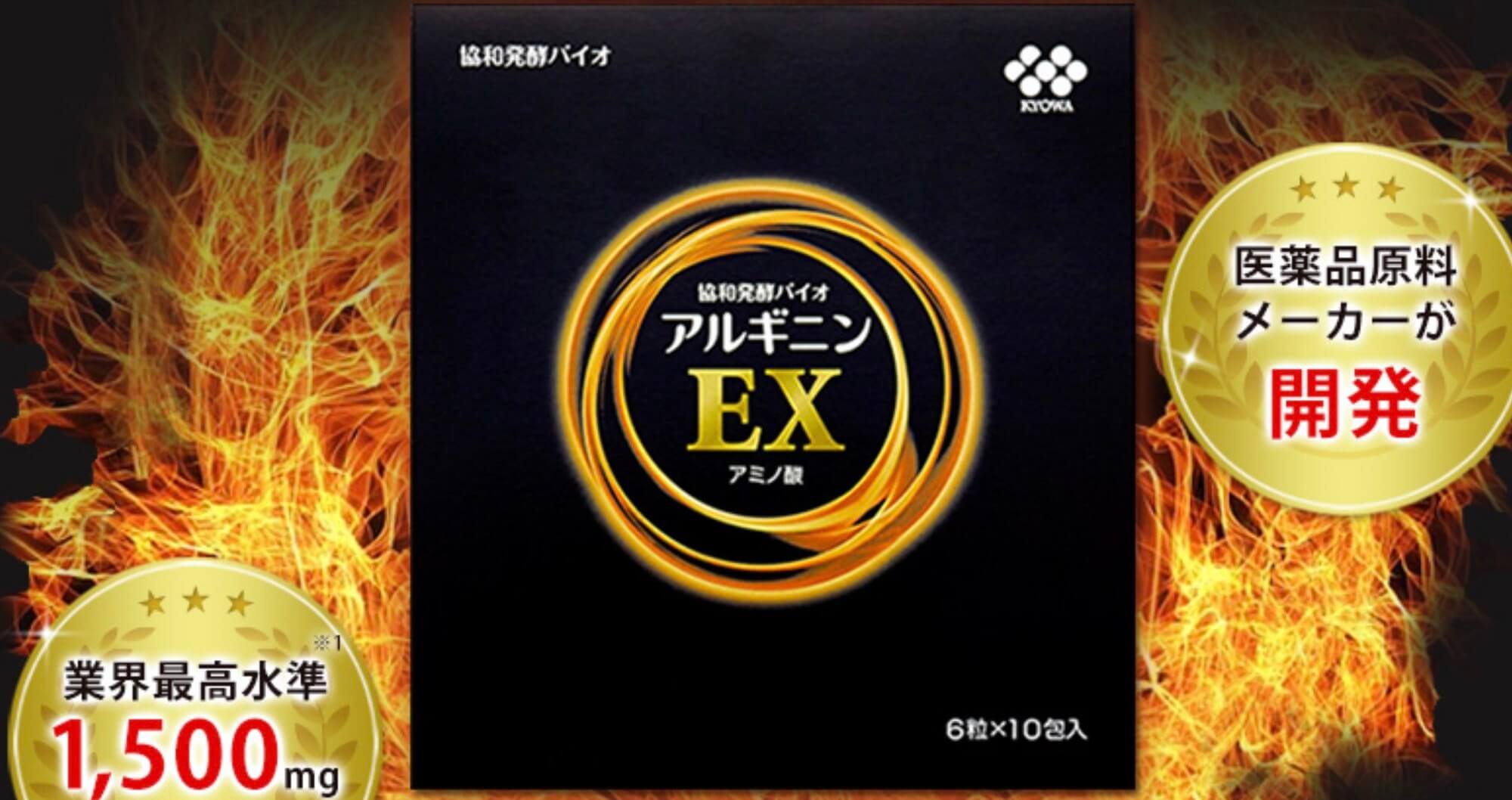

成長ホルモン量が減少した中高年に協和発酵キリンのアルギニンEXを試す,2019/05〜2019/11、量を減らして継続し2020/3に終了

Post Views: 404 成長ホルモン 色々と体調を改善したくてサプリメントを試します。年齢とともに成長…

投稿者

-

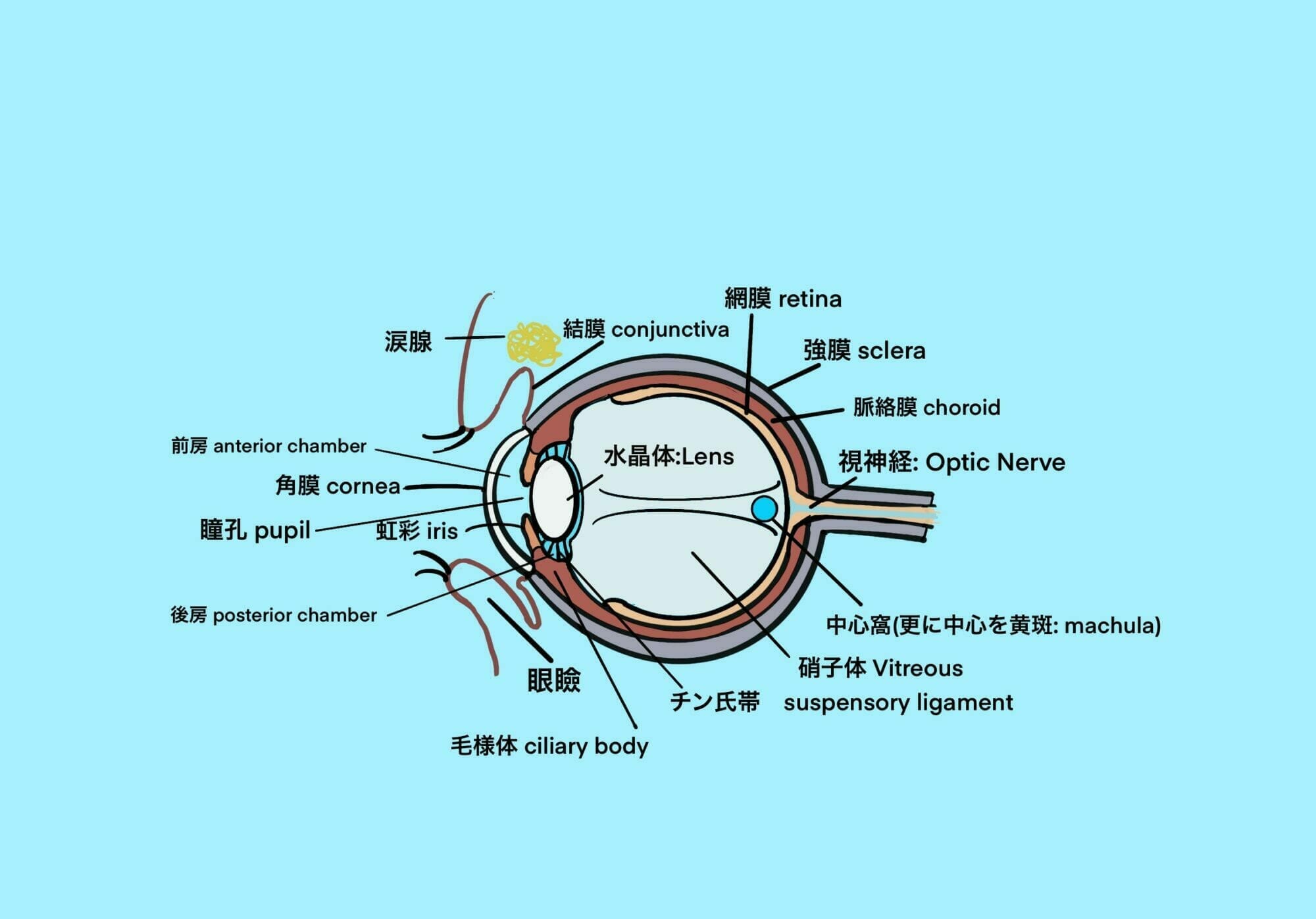

[健康] 眼の病気 – 気になる目(眼)の病気の調査 [2024/01/20更新]

Post Views: 380 目(眼)の構造 光(映像)は先ず、黒目である角膜、その裏にあるレンズと入り目の…

投稿者

-

[体験記] 突然起きた強烈なめまいと吐き気は、メニエール病 か突発性難聴か? – 完治しない場合、平衡感覚の不良により健康的な運動も難しい-5年後 [2024/01/19]

Post Views: 425 突発性難聴の症状と経過 結論から言うと、突発性難聴であった場合は、1週間後のス…

投稿者