AAV(Adeno-Associated Virus, アデノ随伴ウイルス)は、遺伝子治療のベクターとして広く利用されているウイルスです。自然界ではヒトに対して病原性がほとんどなく、安全性が高いとされており、特に遺伝子導入に適しています。

以下では、AAVの感染メカニズムをステップごとに解説します。

AAVウイルス感染のメカニズム:5ステップで解説

| ステップ | 内容 | 詳細な解説 |

|---|---|---|

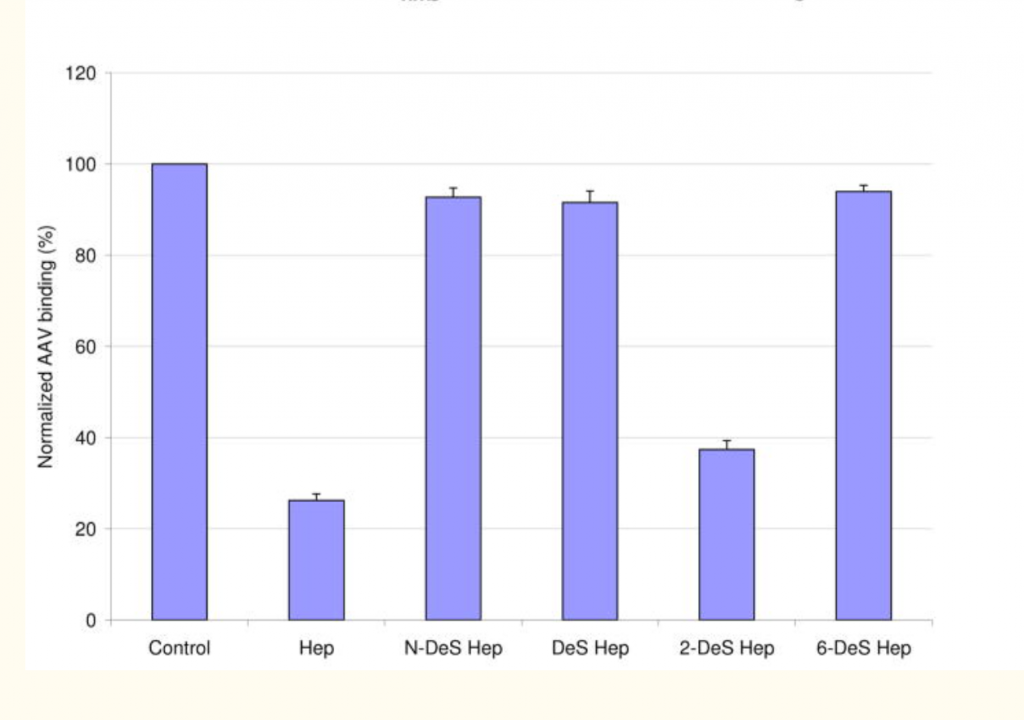

| 1. 宿主細胞表面への結合 | AAVは標的細胞の表面にある特定の糖鎖や受容体に結合します | AAVのセロタイプによって認識する受容体が異なります(例:AAV2はヘパラン硫酸プロテオグリカンを認識) |

| 2. エンドサイトーシスによる細胞内取り込み | 細胞膜がAAVを包み込み、エンドソーム内へと取り込む | クラスリン依存性エンドサイトーシスなどが関与するとされています |

| 3. エンドソームからの脱出 | AAVはエンドソーム内で酸性化されることでカプシドが変化し、細胞質へ脱出します | AAVはこのプロセスで脱殻せず、ほぼカプシドに包まれたまま移行します |

| 4. 細胞核への移行 | 細胞質から核へ移動し、核膜孔を通って核内に到達 | 核内移行には細胞分裂の有無や核膜の状態が影響します |

| 5. カプシドの脱殻とウイルスゲノムの放出 | 核内でカプシドが分解され、AAVのゲノム(通常は一本鎖DNA)が放出される | 遺伝子治療ベクターでは、ここで目的の遺伝子が発現されるよう設計されています |

Q: 核内でカプシドが分解され、AAVのゲノム(通常は一本鎖DNA)が放出される,とあるが核内でAAVゲノムが維持されるのか?

ChatGPT:

非常に良いご質問です。

はい、AAVゲノムは核内で維持されますが、宿主ゲノムへの挿入(インテグレーション)はほとんど行われず、主に「エピソーム」として存在するのが特徴です。以下に詳しく解説します。

🔬 AAVゲノムは核内でどう維持されるのか?

1. AAVベクターのゲノム形態

AAVベクターに搭載されるゲノムは通常:

- 一本鎖DNA(ssDNA)

- 両端に**ITR(Inverted Terminal Repeat:逆向き末端反復配列)**が存在

これにより、核内で以下のような処理が行われます。

2. 核内でのエピソーム化(環状化)と維持

AAVゲノムは核内に入ると以下のような変化を経て安定な状態に移行します:

| プロセス | 説明 |

|---|---|

| ① 一本鎖DNA → 二本鎖DNAへの変換 | 宿主のDNA修復酵素により二本鎖に変換(self-priming または second-strand synthesis) |

| ② エピソーム形成 | 二本鎖となったAAVゲノムは、**環状構造(episome)**として核内に留まる |

| ③ エピソームの安定化 | エピソームは分裂しない細胞(例:神経細胞、肝細胞)では長期間安定して維持され、持続的な遺伝子発現が可能 |

🔹このエピソームは宿主染色体に組み込まれずに、核内に独立して存在するため、発癌リスクが低く、安全性が高いとされています。

3. 一部での組み込み(インテグレーション)はあるか?

- 自然のAAVウイルスは、補助ウイルスが存在する条件下でヒトの第19染色体(AAVS1座位)に特異的に統合されることが知られています。

- ただし、治療用のAAVベクターはRep遺伝子を持たず、染色体への特異的挿入は起きない構造となっているため、

- 組み込みは非常に稀(~0.1%以下)

- 起きた場合もランダムな挿入であり、一般に問題とされることは少ない

🧠 重要ポイントのまとめ

| 特性 | 内容 |

|---|---|

| 遺伝子の形態 | 一本鎖DNA、ITRで囲まれている |

| 核内での運命 | 二本鎖化 → 環状エピソーム形成 |

| 持続性 | 分裂しない細胞で長期間安定発現 |

| 染色体への組み込み | 極めて稀、ベクター設計で抑制可能 |

| 安全性 | エピソーム保持により発癌リスク低い |

🧾 補足:scAAV(Self-complementary AAV)

通常のAAVはssDNAですが、「scAAV」(自己相補型AAV)は、すでに二本鎖DNAの形を持つ構造になっており、宿主の修復依存が少なく、より迅速かつ強力な遺伝子発現が可能です。ただし、搭載可能な遺伝子サイズがさらに制限されます(約2.3kbまで)。

✅ 結論

AAVゲノムは核内においてエピソーム(環状DNA)として安定に維持され、長期にわたり遺伝子発現を可能にします。

この特性により、AAVは遺伝子治療において安全性と持続性の両立ができるベクターとして高く評価されています。

ご希望あれば、AAVベクターの**ゲノム構造設計例(プロモーター、転写終結配列など)**や、エピソーム安定性に影響を与える因子などもご紹介できます。

AAVの遺伝子発現と持続性

AAVベクターにより導入された遺伝子は、宿主の染色体にランダムに挿入されることは稀で、多くの場合はエピソーム(染色体外)として核内にとどまり、長期的な遺伝子発現が可能になります(特に肝臓や筋肉などでは長期持続性あり)。

AAVの種類(セロタイプ)と標的性

AAVには複数のセロタイプ(AAV1〜AAV12など)が存在し、それぞれ以下のような**組織特異性(トロピズム)**があります:

| セロタイプ | 標的組織例 |

|---|---|

| AAV1 | 骨格筋 |

| AAV2 | 神経系、肝臓 |

| AAV5 | 気道、神経系 |

| AAV8 | 肝臓 |

| AAV9 | 心筋、中枢神経系(BBB通過) |

このため、治療目的に応じて最適なセロタイプを選択することが重要です。

AAV感染における補助ウイルスの役割(自然感染時)

AAVは自然界では「レプリコン(複製因子)を持たない」ウイルスです。

自然感染においては、アデノウイルスやヘルペスウイルスなどの補助ウイルスの助けがないと増殖できません(=「アデノ随伴ウイルス」と呼ばれる所以)。しかし、遺伝子治療ベクターとして用いる際には自己複製能を持たず、安全性が高く設計されています。

AAVの遺伝子治療応用におけるポイント

- 長期発現が可能で、慢性疾患・遺伝性疾患に適応

- 免疫原性が低いが、既感染者には抗体があることもあり要注意

- **容量制限(約4.7kb)**があり、大きな遺伝子は搭載できない

補足:細胞内でのAAVゲノムの運命(図解イメージ)

1. 結合 ─┐

2. 取り込み ↓

3. エンドソーム → 細胞質 → 核移行 → 脱殻 → エピソーム形成 → 遺伝子発現

まとめ

AAVは、細胞表面受容体への結合 → エンドサイトーシス → 核内移行 → 遺伝子発現という精緻な過程を経て、目的の遺伝子を細胞内に導入します。自然感染では補助ウイルスが必要ですが、遺伝子治療ではこの機構を人工的に利用し、安全に治療用遺伝子を届ける手段として非常に注目されています。

Q : AAVベクターの特徴について解説して

ChatGPT:

AAVベクター(Adeno-Associated Virus Vector)は、現在の遺伝子治療の中で最も広く使われているウイルスベクターのひとつです。以下では、AAVベクターの特徴を【構造・機能・安全性・臨床応用】の観点から体系的に解説します。

1. AAVベクターの基本構造

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ウイルス種 | アデノ随伴ウイルス(AAV:非エンベロープウイルス) |

| ゲノム | 一本鎖DNA(約4.7kb) |

| パッケージング能力 | 〜4.7kb(self-complementary型では約2.3kb) |

| ベクター設計 | 元のウイルスの遺伝子(rep/cap)を除去し、目的遺伝子(GOI)+プロモーター+PolyAなどを搭載 |

| 両末端配列 | ITR(Inverted Terminal Repeat):ゲノム複製とカプシド内パッケージに必要 |

2. AAVベクターの主な特徴

| 分類 | 特徴 | 説明 |

|---|---|---|

| 安全性 | 非病原性 | ヒトに対して自然感染でも病気を起こさない |

| 安定性 | エピソームとして長期発現 | 宿主ゲノムに統合されず、核内に環状DNAとして存在(特に分裂しない細胞で安定) |

| 免疫原性 | 低いが既感染では抗体あり | 繰り返し投与に対する制限となることも |

| 感染範囲 | 広範な組織トロピズム | セロタイプごとに異なる細胞種に感染しやすい性質(例:AAV9は中枢神経にも到達) |

| 増殖能 | 自己複製能なし | 補助ウイルスがない限り複製しない設計(安全) |

| 発現持続性 | 数か月〜年単位で持続 | 肝臓・神経・筋肉など非分裂細胞で特に長期発現が期待される |

| 精製容易性 | 高純度製造が可能 | 精製方法も確立されており、GMP製造が可能 |

3. AAVのセロタイプと組織特異性

| セロタイプ | 感染しやすい組織 |

|---|---|

| AAV1 | 骨格筋 |

| AAV2 | 神経系、肝臓 |

| AAV5 | 気道、脳 |

| AAV6 | 肺、筋肉 |

| AAV8 | 肝臓(高効率) |

| AAV9 | 心筋、中枢神経系(血液脳関門を通過可能) |

➡︎ 遺伝子治療では、疾患や標的臓器に応じたセロタイプの選択が非常に重要です。

4. AAVベクターの臨床応用例

| 疾患 | 治療対象 | 承認製品の例 |

|---|---|---|

| 脊髄性筋萎縮症(SMA) | 運動神経 | Zolgensma(AAV9) |

| 血友病B | 肝臓(FIX産生) | Hemgenix(AAV5) |

| 網膜変性疾患(LCA) | 網膜 | Luxturna(AAV2) |

これらは長期的な発現と低毒性を実現できるAAVベクターの特性を最大限に活かした成功例です。

5. AAVベクターの課題と限界

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 遺伝子サイズ制限 | 最大4.7kbまで(大きい遺伝子は搭載できない) |

| 抗体の存在 | AAVに対する中和抗体保有者は治療が困難(前投与の影響) |

| 組み込みの可能性 | 稀だがランダムに染色体へ組み込まれることがあり、腫瘍化リスクが完全にはゼロではない(特に高用量投与時) |

| 免疫反応 | 細胞性免疫により遺伝子発現細胞が排除される可能性がある(肝臓で特に問題) |

補足:scAAV(Self-Complementary AAV)

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| ゲノム構造 | すでに二本鎖化されたAAV |

| メリット | 二本鎖DNAへの変換が不要 → 速やかで強力な発現が可能 |

| デメリット | 搭載遺伝子サイズが約2.3kbに制限される |

まとめ:AAVベクターの特徴一覧

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| 安全性 | 自己複製せず、病原性がない |

| 長期発現 | 核内エピソームとして安定 |

| セロタイプ選択性 | 標的組織に応じた感染性を持つ |

| サイズ制限 | 最大4.7kbまで(scAAVは2.3kb) |

| 応用実績 | 脳・眼・筋・肝などへの遺伝子導入に成功 |

| 課題 | 抗体による中和、細胞性免疫、挿入変異のリスクなど |

2019/07/20時点で調査した内容

AAVおよびAAVベクターの特徴

- AAV(アデノ随伴ウィルス)はパルボウイルス科(Parvoviridae)のデペナドウイルス属(Dependovirus)

- 直径20nm直径

- 32個のカプソメアからなる正20面体の粒子構造

- エンベロープを持たない1本鎖DNAウイルス

- AAVベクター*1は,染色体への組込みは稀

- 非分裂の細胞にも効率に感染可能

- 重複感染が可能

- ヒトやサルから100以上のAAV型が発見

- ヒト成人の85%でAAVに対する抗体を有する

- ヒトへの病原性は証明されていない.

- AAVはアデノウイルスとの間でDNA塩基配列の類似性はない.

- 自立で増殖できない

- アデノウイルスをヘルパーととして,共感染状態で増殖できる

- 変異原物質存在下で宿主細胞が同調分裂を行う条件下では自立増殖できる.

*1 : 人工的にAAVウイルスの殻を作り、そこに目的遺伝子と機能性遺伝子を封入した人工のAAV(recombinant AAVともいう)

感染の順序

出芽や宿主細胞が死ぬことにより、宿主細胞外に放出

宿主細胞の表面にあるレセプターにウイルスが吸着

細胞内への侵入

(上記1、2の説明)細胞との接触

融合型

ウイルス・エンベロープが宿主細胞膜と融合し、粒子内部のヌクレオカプシドが細胞質内に送り込まれる膜融合タイプ(エンベロープを持 つウイルス)

貪食型

宿主細胞の飲食作用(エンベロープを持たないウ イルス)

バクテリオファージ型

吸着したウイルス粒子の尾部にある管を通しての移動

カプシドごと細胞内に侵入

カプシドが分解

核酸が宿主細胞質に遊離

核酸の複製とウイ ルス・タンパク質の合成は、基本的には別々に行われる

カプソメアが核酸を包み込みカプシドを形成し、ヌクレオカプシドが作られる

Refference : https://www.chem-agilent.com/stratagene/strategies/pdfs/19.3/Strategies%20Vol.2%20No.3_p8.pdf

編集履歴

2019/07/20, Mr. Harikiri

2025/04/14 現状での大幅追記(with ChatGPT)

![[Edu] AAVウイルス感染のメカニズム – ID1039 [2025/04/14]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/10/249B4F20-3B70-444D-B8EB-E94C4F05E4D8.jpeg)

![[Bio-Edu] AAV2の感染に関わるレセプターは何か? – ID18442 [2019/07/20]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/01/B3A94AB0-D3B4-4665-962D-A4C150A3051C-1200x838.jpeg)

![[健康] 白内障治療に効果があるとされる点眼薬を海外のアマゾンから購入 – この活動も白内障手術によって終結する(CAN-C) – ID1029 [2020/06/18]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/07/4612ACCB-6648-44FB-A699-8A36E3ADEB8B.jpeg)

![[Bio-Edu] Bio Safety Levelとは – 遺伝子組換え実験と輸送など – カルタヘナ法に関わる – ID144 [2025/04/14]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/07/41704B06-88E8-4AE5-BD78-83E866DDAED1.jpeg)

![[思考するための知識] MECE – 漏れ無くダブり無く根拠を抽出するロジカルシンキングのためのフレームワーク – ID202 [2025/04/15]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/07/971D93AF-78A6-48F7-9B70-75A8EF3B3B01.jpeg)

![[健康] 難聴について – 伝音性と感音性の両方に関わる混合性難聴 – □ID1025 [2019/07/17]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/03/640E862B-C2B5-4EDE-AD1C-9ED2FE68D5CF.jpg)

![[健康] BBBのタイトジャンクションは分子量450Da以上の分子は通過させない、核酸医薬はどうするか! – ID1015 [2019/07/16]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/02/80F3D755-3019-49C6-BDAE-47D137C87826.jpeg)

![[BIo-Edu] 材質によっては抗体の凝集が生じる – オプジーボ カテーテルで凝集 ・関連ガイドライン及び類似事例 [2025/04/16]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/09/71C8915C-722F-4530-A6FC-39CF21AC7D80.jpeg)

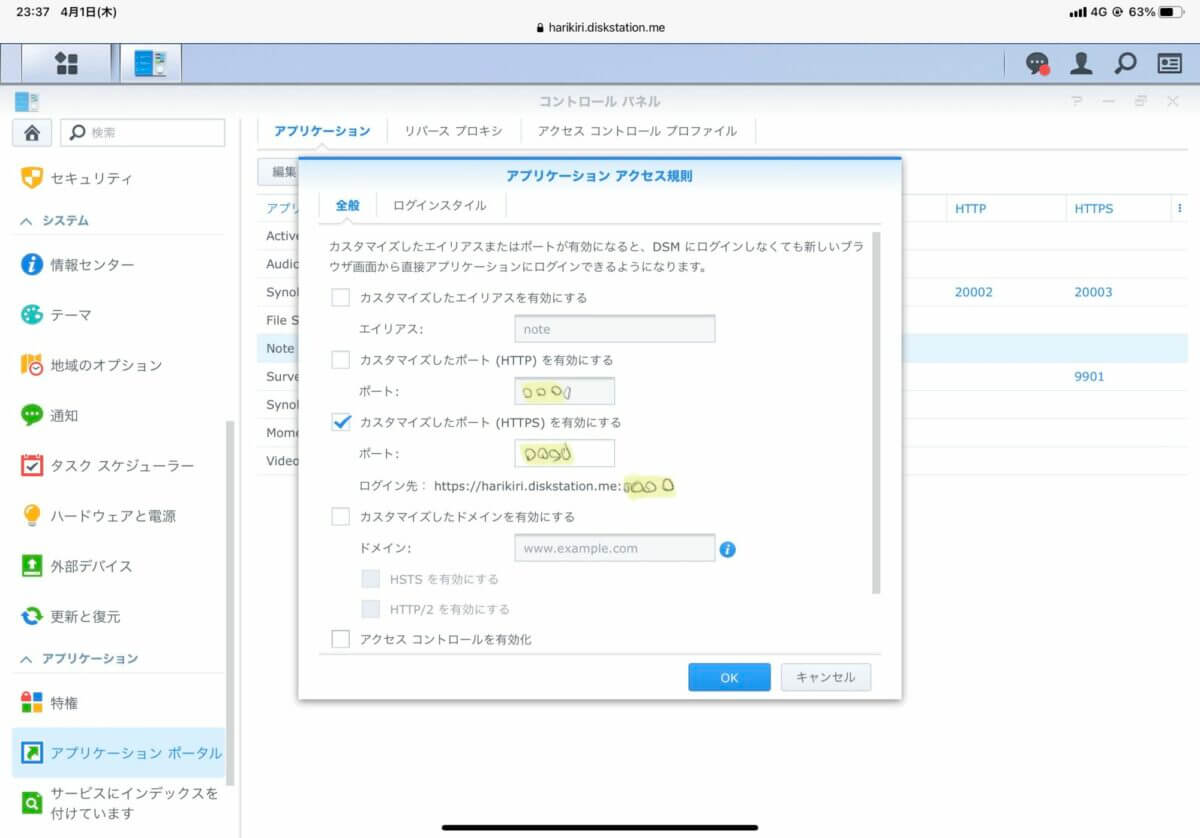

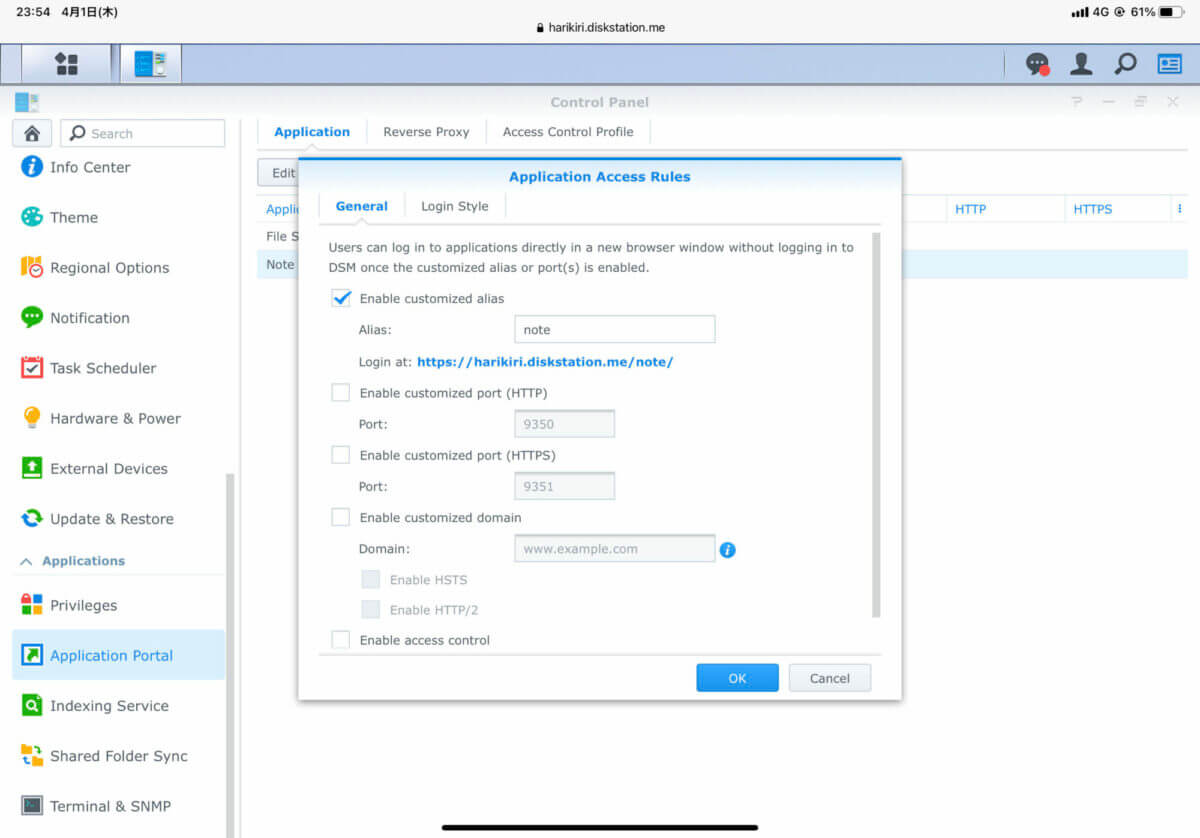

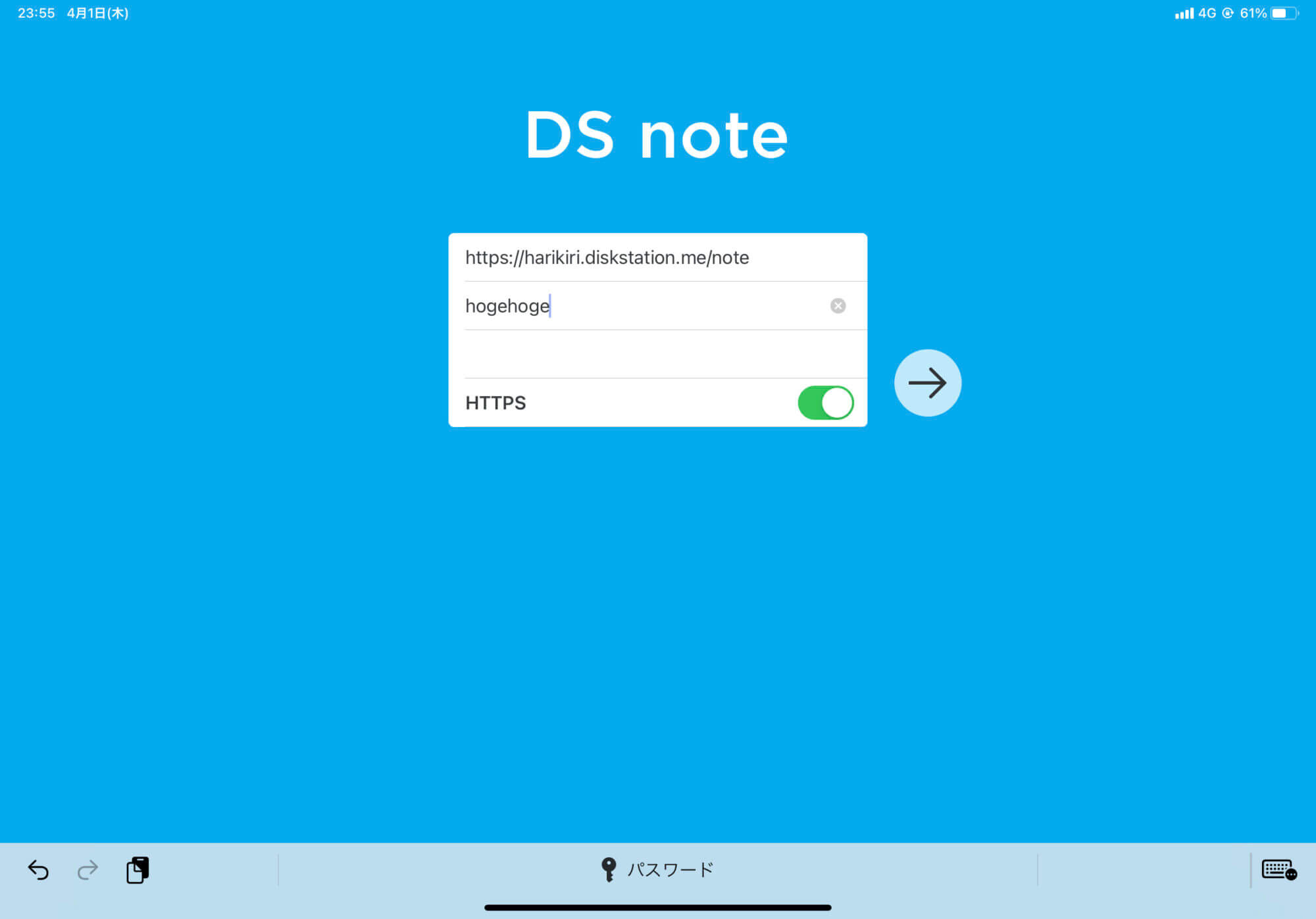

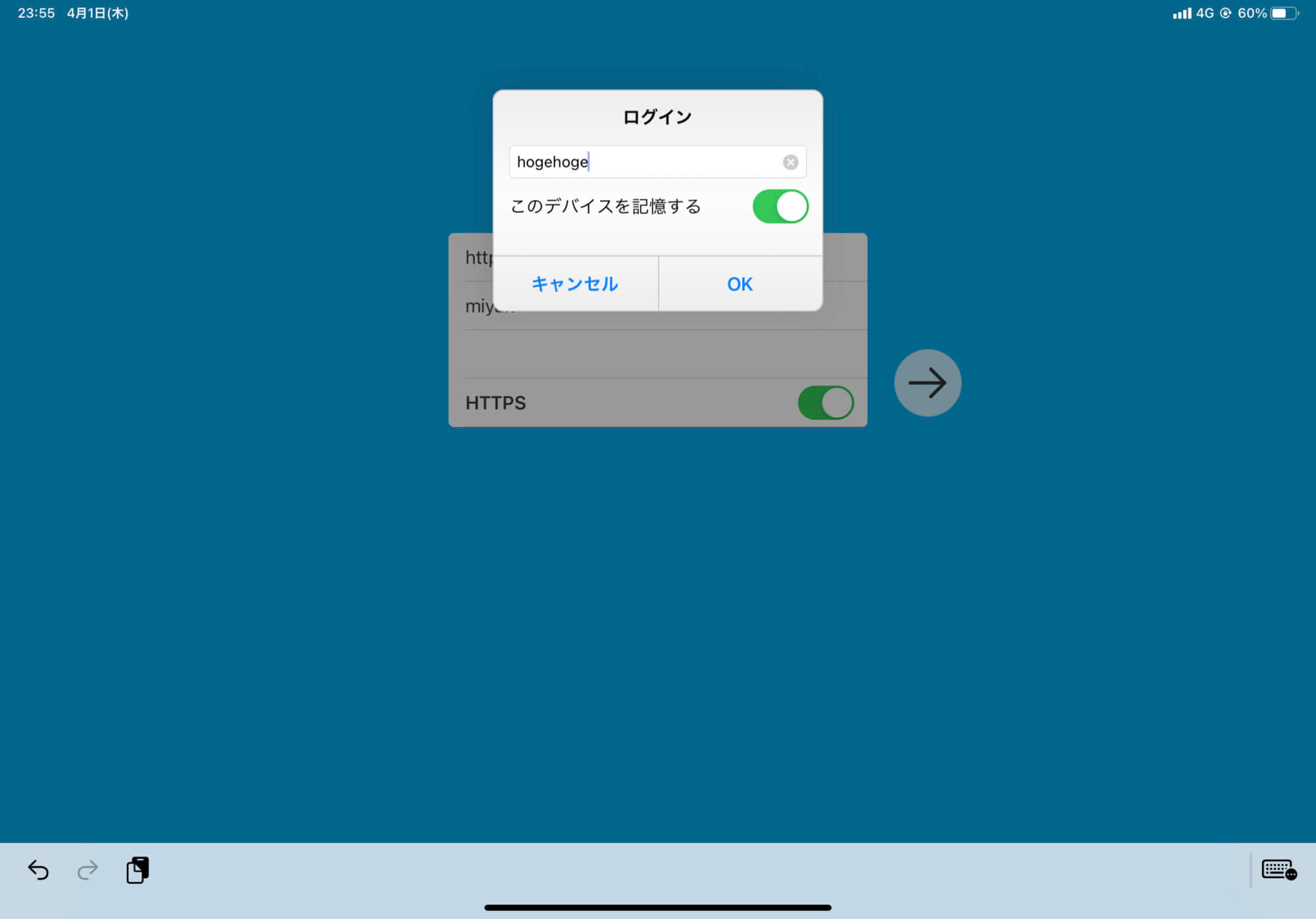

![[Synology] DS Note に出先から接続する [2021/04/01]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/11/5A000596-8796-4F75-B2E8-ED7B4B815CC1.jpeg)

![[Bio-Lab] GE Healthcare PD-10 Column – カスタムな使い方として、中身を取り除いて、好みのレジンを詰める方法 – ID776 [2021/03/10]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/07/901D7AC1-2559-47B4-B477-AF371406C575.jpeg)