なぜ、東京にいったのに大阪のお土産をかってくるの?

あは、美味しそうだったからだよ。

![[Life] 生駒山上遊園地90周年記念 令和元年 ファイヤーイリュージョン (夏花火) – 毎年行っています – ID1208](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/08/398AC984-1B76-4A42-AC40-7612A2888C6E.jpeg)

2019/08/08 大阪と奈良の県境による生駒山上遊園地には毎年花火を見に訪れる。今回もまたやってきた。

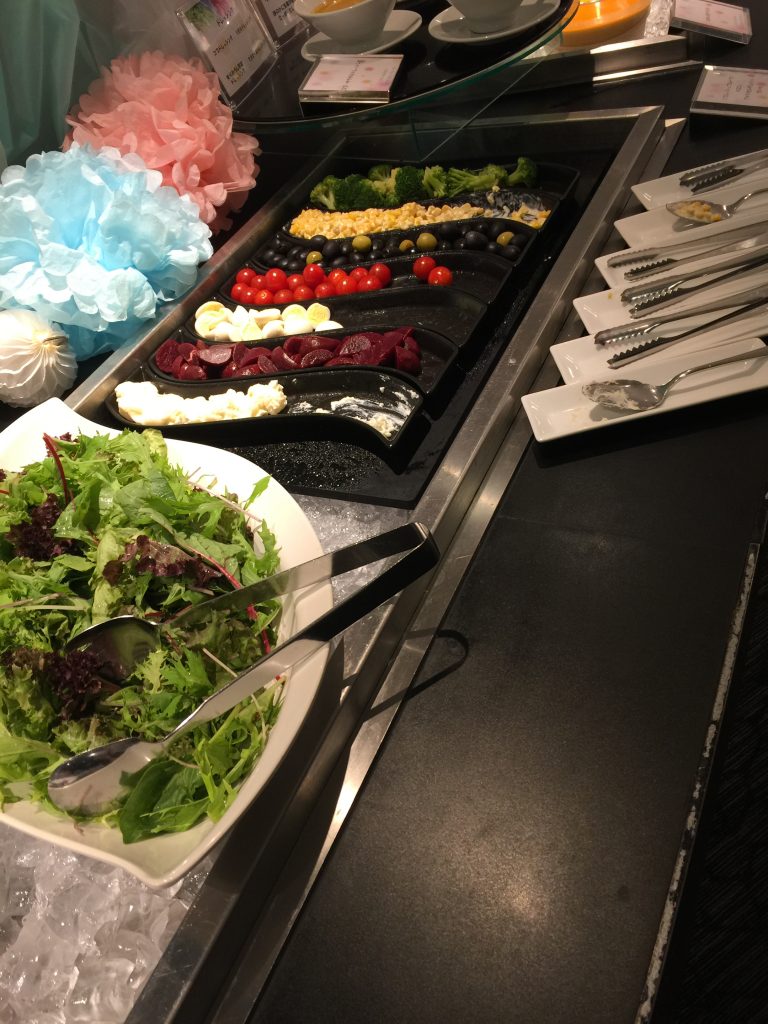

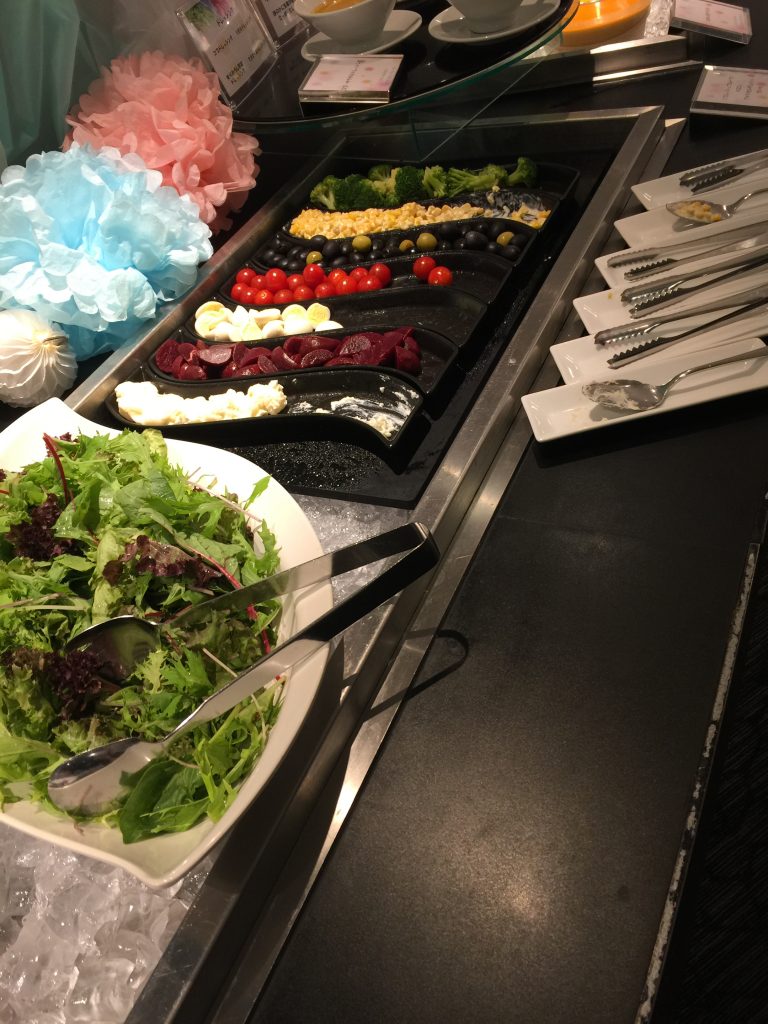

![[食] 中華料理 東天紅 (大阪 天満橋OMM店) – 見晴らしがいい – ID1420 [2019/06]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/08/02086E07-E75B-4F2A-B2D3-82E9C7A36B98-1200x1568.jpeg)

大阪城公園に隣接するOMMというビルがあります。大阪マーチャンダイズ・マートです。

このビルにある高級中華料理店ですが、ランチはお手頃でいただけます。

![ワコム・ペンタブレットに付属のマウスを分解する – ID1384 [2019/08/19]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/08/9249690B-BFD4-4D66-B937-37A792260B7B-1200x1600.jpeg)

昔のPCの画面の表示解像度もマウスの移動解像度も非常に低い頃のはなし。

PCよりば、分解能が高いと思われたワコムのペンタブレットを後生大事に残しいたが、見当たったのは、付属のマウス。。分解してみた。

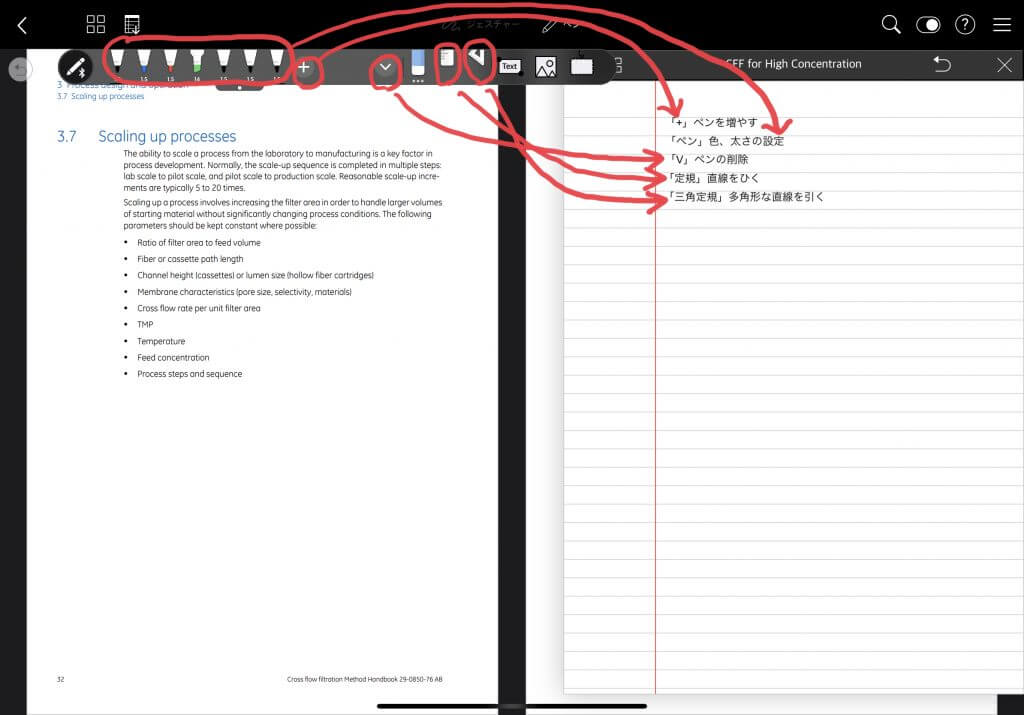

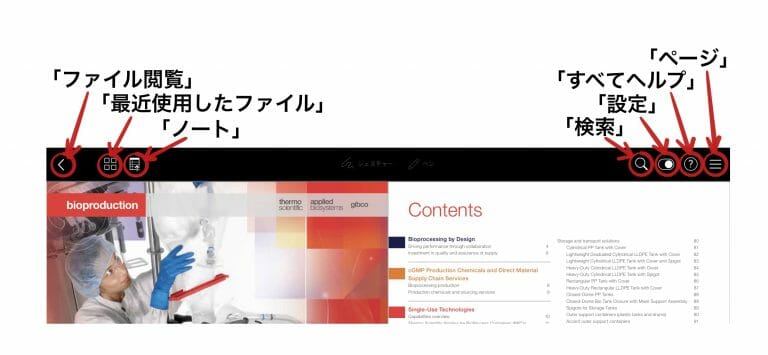

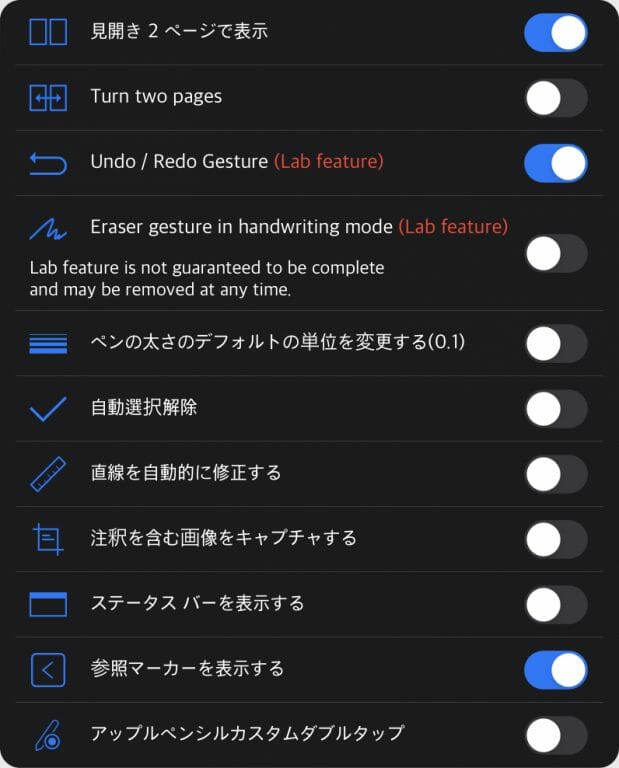

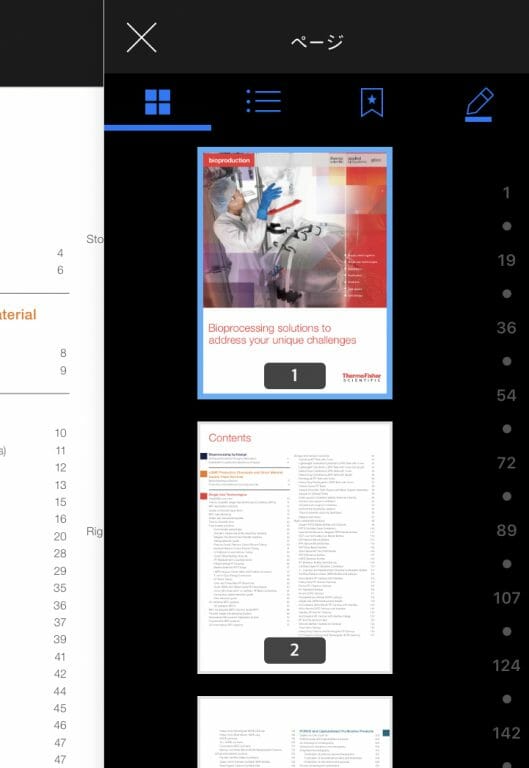

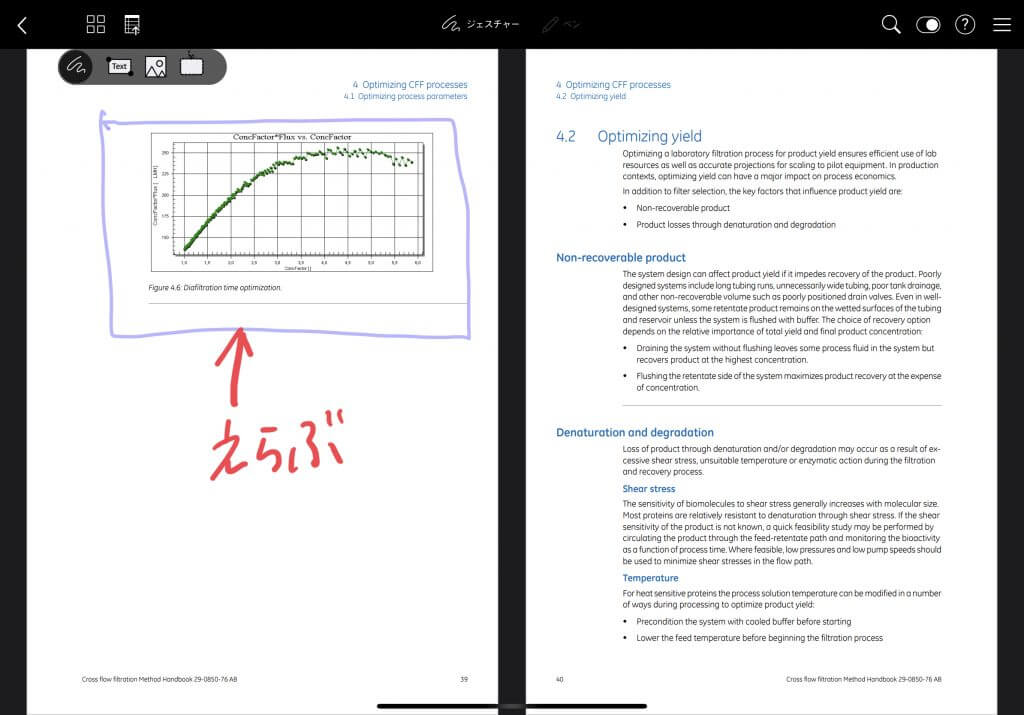

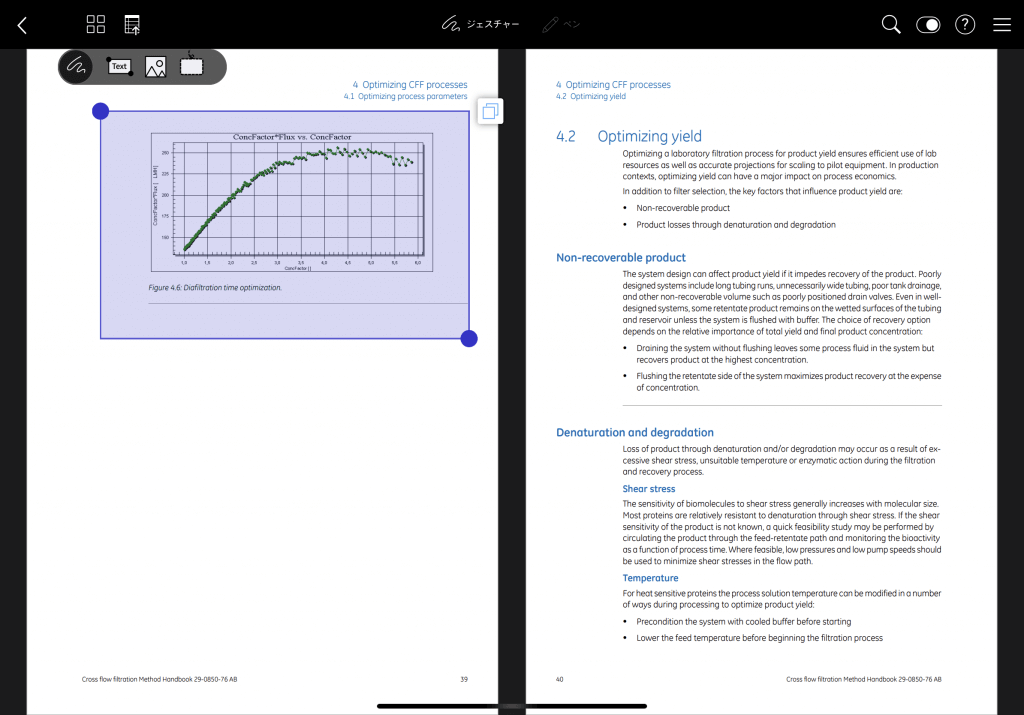

![[Gear-Soft] Flexcil – iOSアプリ – 学生における勉強、仕事での資料のまとに活躍するPDFファイルを素材にしてノートを取れる学習ツール – 電子ダイアリーにも使用可能な応用も [2021/01/23]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/08/31E444C8-753D-4161-906F-4FF8E7089C2F.jpeg)

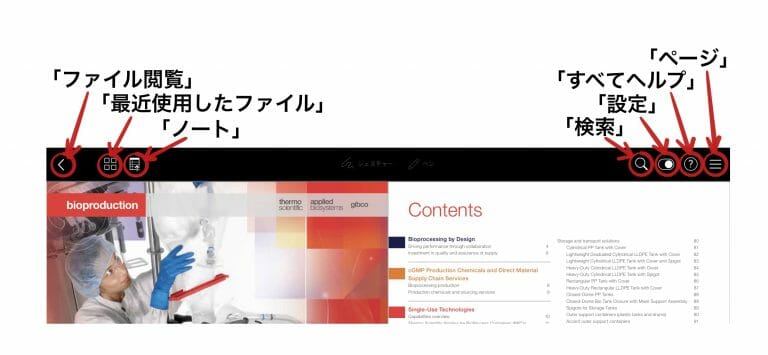

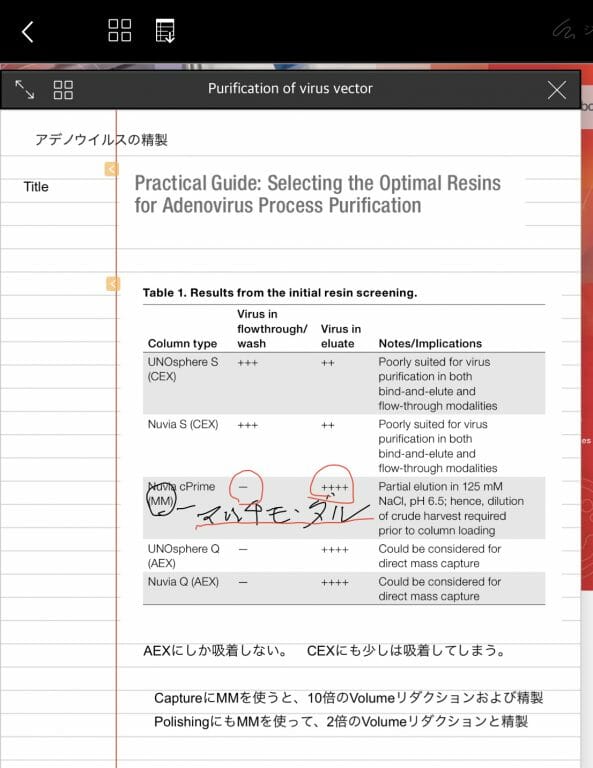

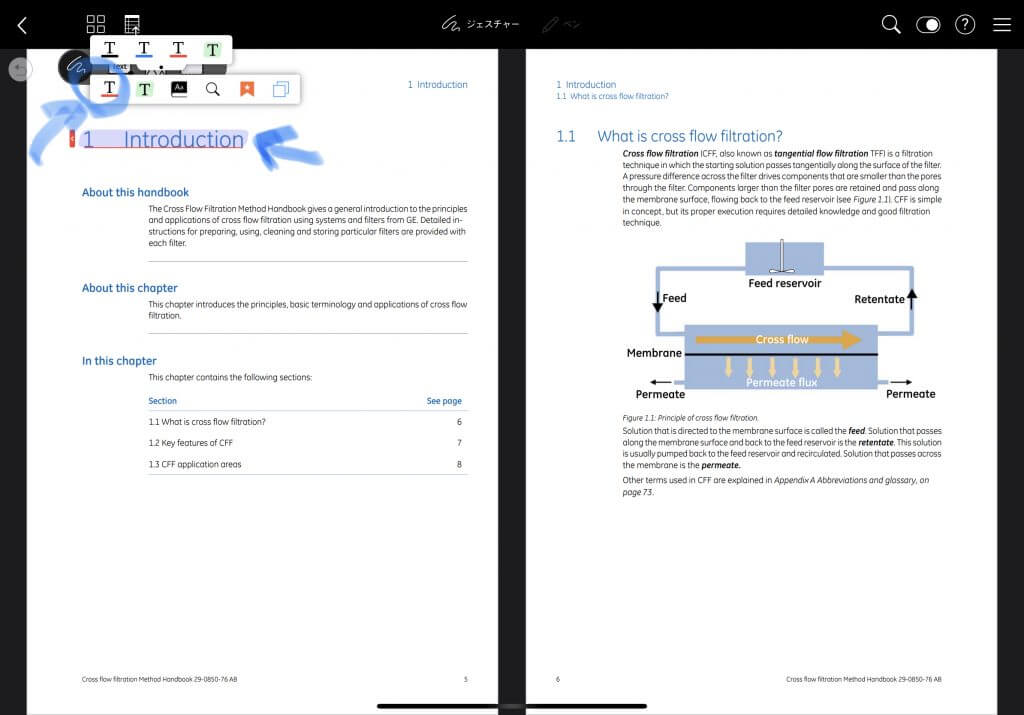

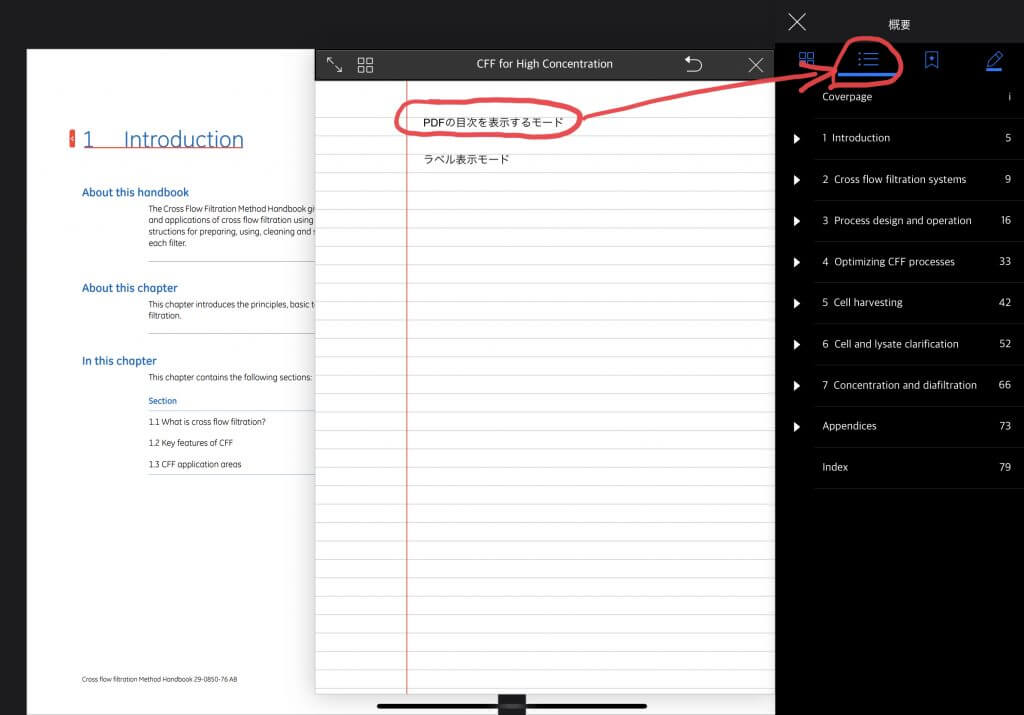

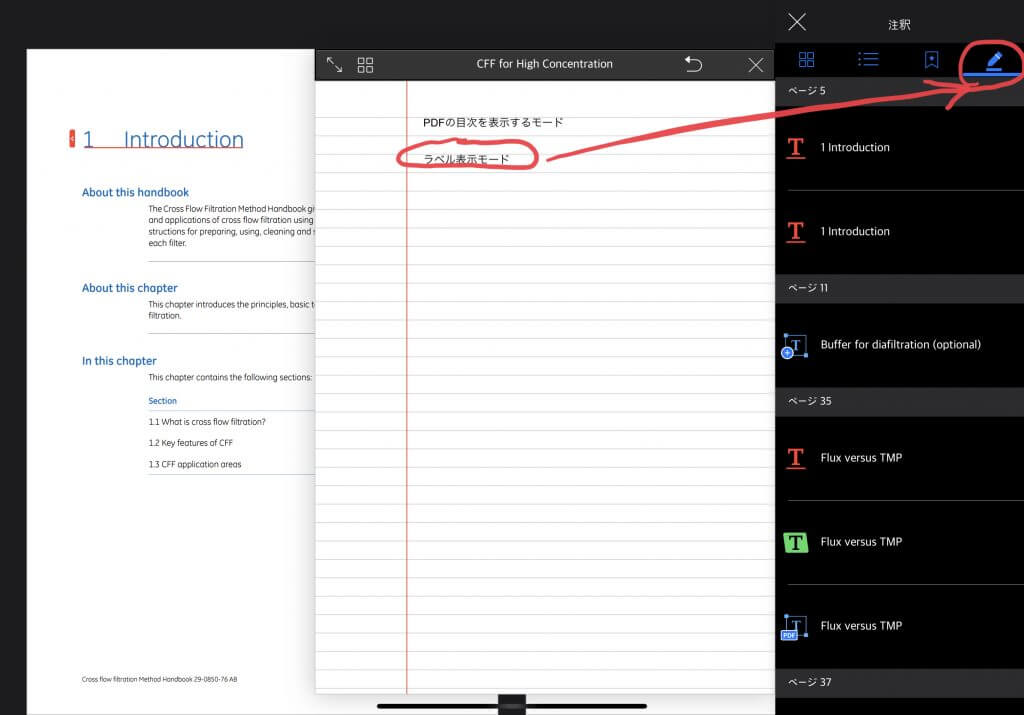

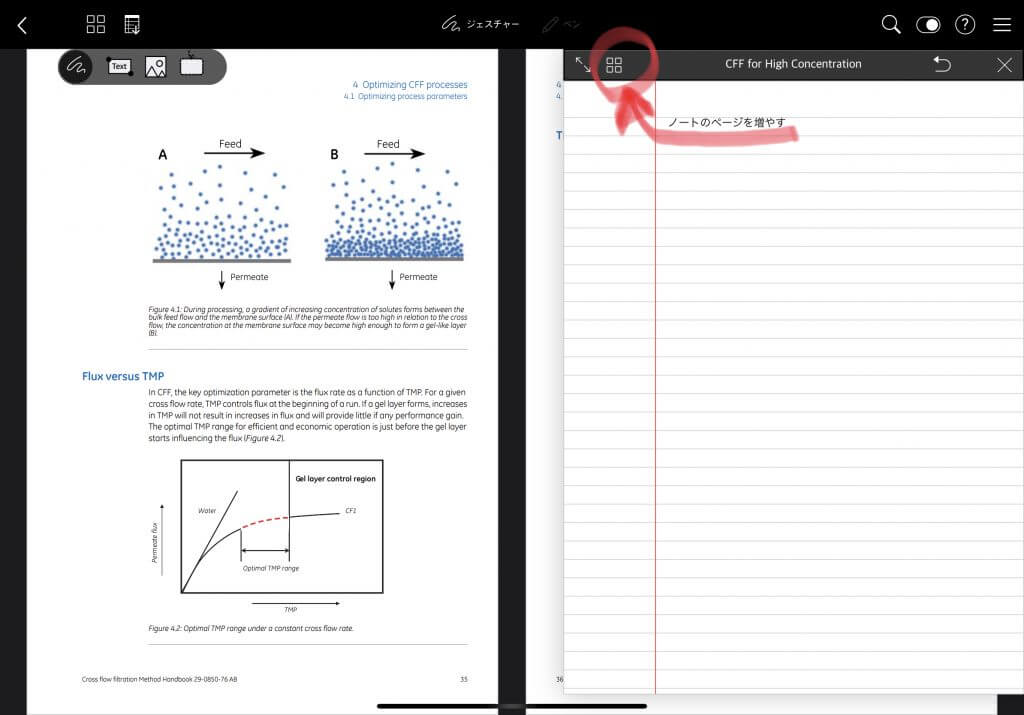

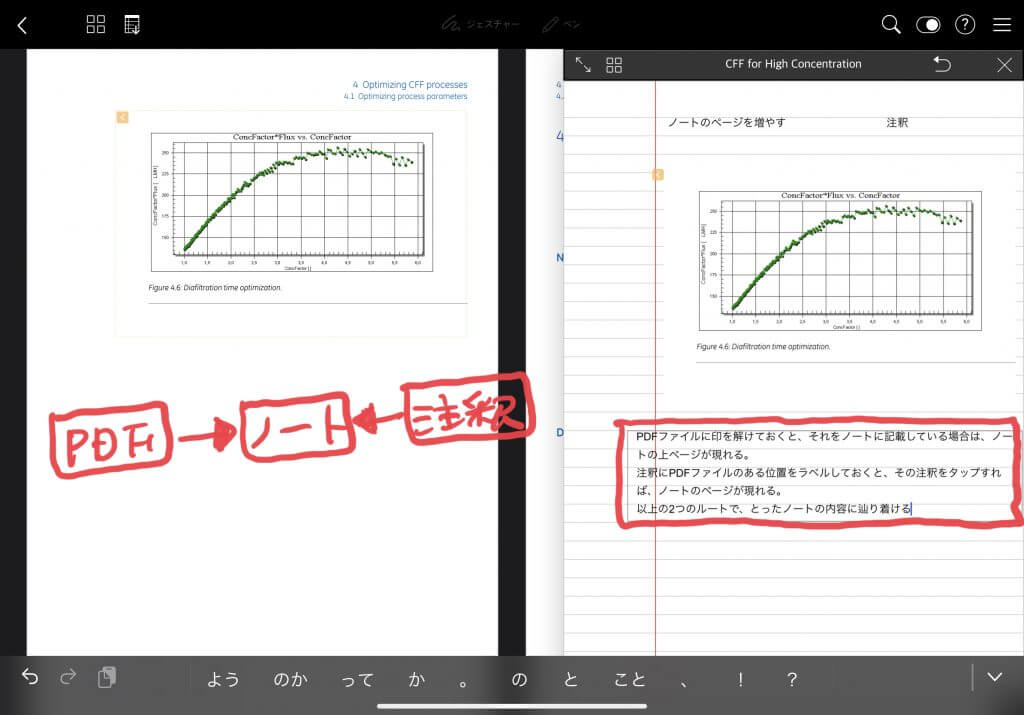

PDFファイルを素材にしてラインマーカーやフリーハンドで追記すると共に、学習帳にも同様に記載することができ、更に、PDFと学習帳が連携しているという、非常に効率的な作業が可能なiPad用のアプリです。

Flexcil2への無償アップデートが2021/01末日まで実施されています。この記事は、Flexcilなので操作方法は若干異なる部分がありますがご了承ください。

PDFファイルを読んでノートを取るという基本とは別に、Flexcilのサイトに応用編が投稿されています。PDF化された年間手帳やカレンダーをFlexcilに読み込んで、手書きの手帳やカレンダーにする応用です。僕は、富士通のScanSnap(A4両面スキャンが可能で読み取り速度も相当早い、これは名機ですよ!)を持っているので、手帳を買ってきてPDF化すれば、Flexcilに落として電子ダイアリーにすることは、すぐにできます。いずれ試してみても良いかと思います。詳しくは、Flexcil Siteここをご参照ください(2021/01/23 by Mr.Harikiri)。

PDFファイルへのラインマーカー付け、ある領域の文章をPencilで切り取って”学習帳”へ貼り付けたりして、学習帳を作っていく一連の学習をサポートしてくれます。

学習帳では、アプリ内に保管したPDFとのリンクを作リます。結果的に、Flexcilに保管した複数のPDFと学習帳は、シームレスに相互参照できるようになります。これが、Flexcilの最重要機能です。

[今は昔] iPadのPDFにannotationするアプリは、色々と使ってみましたが、iPadはPCと違って、やはり処理能力は劣っています。

それを前提にすると、直接PDFをいじるAdobeのAcrobatのように処理するのは、iPadでは役不足でした。

Flexcilは、PDFの機能を直接いじるアプローチではなく、ノートを取るというアプローチを採用することで、快適な操作性を提供してくれます。

以下は、PDFファイルとノートの連携の仕方です。

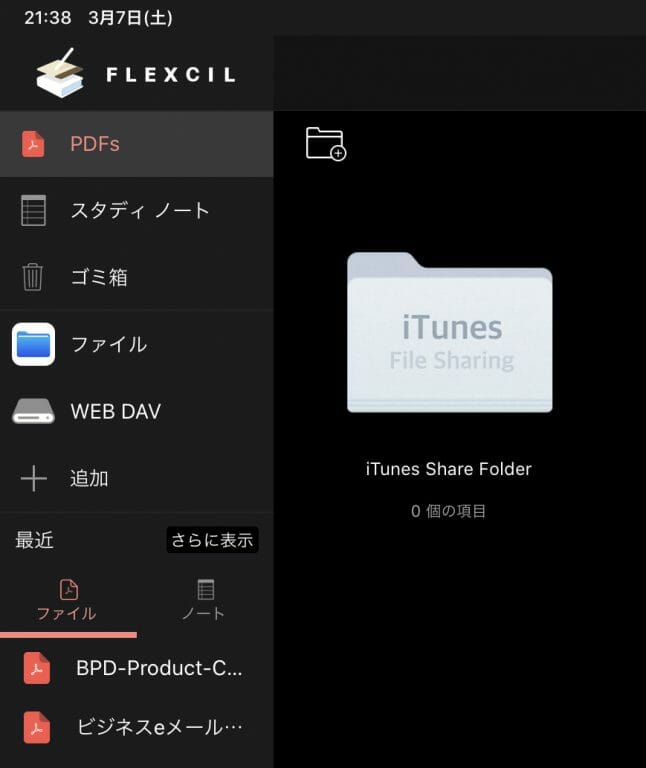

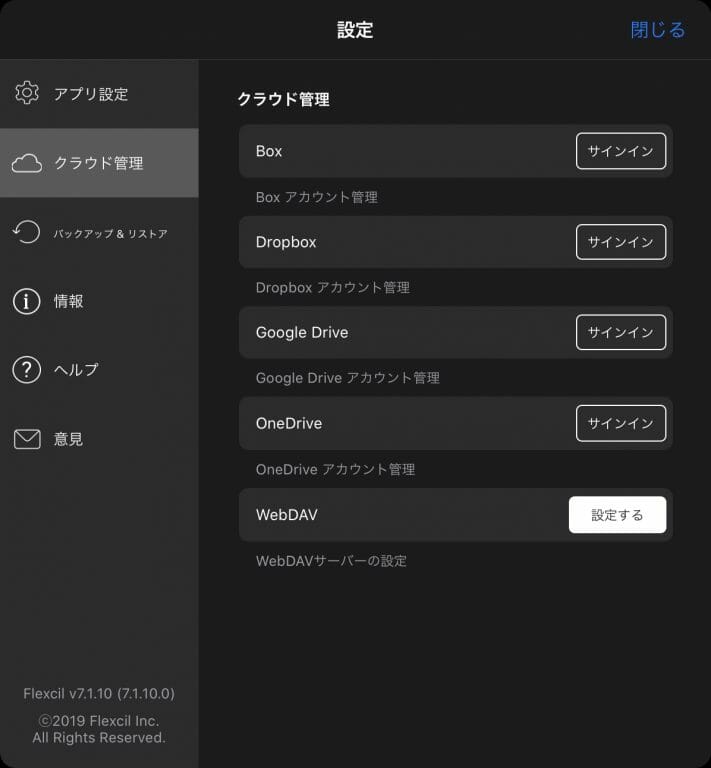

新しくiPadを購入した場合に、旧iPadに保存してあるFlexcilのデータをバックアップします。

FlexcilのデータをリストアしたいiPadから以下を操作してデータをリストアします。

ファイルを開いた直後の初期メニューは、下図のようになっています。

メニューバーの中央部をタップすると操作パネルが出てくる

初期メニューの状態

まずは、PDFファイルを開く

編集履歴 2019/08/19 はりきり(Mr) 2019/12/25 追記(具体的なノートの取り方) 2019/12/29 追記(機能について) 2020/03/07 追記(iAnnotateについて、現在のVersionで図を増やして解説) 2020/08/02 追加 (機能概要動画) 2020/09/03 文言整備 2021/01/23 追記 (ダイアリー/カレンダーにする)

![[Trip] 盆休み最後の日、アサヒビール大山崎山荘美術館に行ってきた [2019/08/18]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/08/8A2BE082-E5F9-428C-9B4A-A9C5081BA64C-1200x993.jpeg)

JRでも阪急電車でも、大山崎駅から山に向かって歩くこと10分程度。車ならJRの駅近くにタイムズ(800円/日)がある。

ミロ展があつた。ジョアン・ミロは、抽象絵画やブロンズ彫刻などの作品がある。

プロンズ彫刻は、最終的に鋳造所製作しないといけないようだ。石膏鋳型を焼いたり、溶かした銅を流し込んだりと個人では難しいためのようだ。作品には、作成した鋳造所の銘が打ってあることもあるとのこと。

展示していた説明を何度も読み込んで記憶して以下、プロンズ像の作り方を再現してみました。色々と作り方はあるようです。

モチーフ(粘土造形)にゼラチンを薄く塗り固め、その上から石膏で固める。これを半分に割って、モチーフを取り除き外型を作成する。外型にロウを塗り固める。ロウの厚みがプロンズ像の厚みになる。釘や針金で後で流すプロンズの流路と外型と内型の補強をする。ロウの上に石膏を流し固める。これを焼くことでロウを流し除去すると同時に石膏をより硬くできる。できた型を地面に埋めて、高温に熱して液状になったプロンズを流し込み冷やす。取り出し型を砕く。プロンズを磨き染色する。染色には賞賛カリウムなど、仕上がり(色など)に応じて薬剤が使い分けられる。

ミロの抽象絵画は良さは、僕でも良さがわかる。特に単純な色合い且つ単純な幾何学がいい。

地下に降りる階段があり、そこには、数展の絵画が展示されていた。有名な絵描きの作品が1点ずつ。ピカソ、ルノアール、モディリアーニ、モネ、など。お帰りはエレベータでどうぞ。

2Fにある喫茶には、テラスがあり、この辺りの盆地を見渡せるようだが、今回は、テラスには出なかった。暑かったしね。おススメは、リーガロイヤルホテル監修のデザートだよ。アサヒビールの初代社長である山本為三郎が創立したホテルですよ。

喫茶の前にあるPolyphon製の大型円盤オルゴール(Mikado)が毎時に演奏される。Polyphon社は、3大オルゴールメーカーらしいです。今回は、14:00の演奏を聴いた。スタッフさんが毎時やってきてスイッチを入れてくれる。

![[Gear] PC用ファンコントローラに4台のファンを接続しても、安定回転させるためにコントローラの筐体に穴を開けて放熱処理を行う – ID1296 [2019/08/17]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/08/0EE0A218-CE84-4031-81D2-0421F39FAC30.jpeg)

写真のように縦に置きたいが、とりあえず面積の多い両側面に穴を開けました。熱は下から上に上がるので、更に上下の面(面積は小さい)に出来るだけ穴を開けました。結局四方に開けるということです。

パイプラックの天板は、5mmΦの棒による格子になっているので、この天板にファンを取り付けています。下から上向きになるようにファンを設置して、その天板の上にコントローラーを置きました。したがって、風は、コントローラーの下の穴から入って上の穴、その前に側面の穴から出て行くはずです。

4台のLED付きファンのLEDが規則的に、その光を強弱していたが、その不安定現象は見られなくなり、熱による電圧の不安定性は改善したと考えられました。

コントローラーを触っても熱はだいぶ低くなっているのがわかりました。低速改定でも非常に安定しているようです。

![[健康] 突発性難聴と付き合うためのギア-ソニーのお洒落な集音器 – ID1288 [2019/08/16]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/08/73E54301-FB10-486E-97FF-074811E2E2E1-e1580381513692.jpeg)

ソニーのSMR-10という耳掛け集音器を、ヨドバシ通信で見かけました。昨年末に突発性難聴になってから、月単位で改善するとタカをくくっていたのですが、全く改善されず今日に至っています。

片耳の難聴ですが、仕事にも支障がでる時があり、集音器が必要かなと思っていました。

日頃、通勤で音楽を聴くときは、ソニーの首掛けノイズキャンセリングイヤフォンを使っています。

機能としてアンビエントサウンドがあるのですが、音量を大きくすることができず、大きくできればと思っています。ファームウェアの更新とかしてくれませんか、ソニーさん。

まあ、よく似たデザインの首掛け式の集音器が販売されていることを知りました。これでもいいかとも思いましたが、できれば、音楽用のイヤフォンに集音機能がつけば、わたしにはピッタリです。

![[Hotel] スイーツバイキング,リーガロイヤルホテル大阪 [2019/08/14]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/08/7BC4AC7A-4886-404D-A3BC-5FC99768D17B.jpeg)

リーガ ロイヤルホテル大阪でスイーツバイキングを食してきました.リーガロイヤルホテルでは、先のG20では、沢山の外国人客を迎えるために改装しています。ふかふかの絨毯もその一つ。歩く足がとられるほど毛並みの深さでした。

見たこともない、踏んだこともない、広さと毛並みの深さでした。

はじめてのスイーツバイキングでした.おいしいのはわかります.ただ,基礎代謝が低下しているアラ還ですが、どうせ食べるのなら、スイーツよりカレーライスがいいです.

![[食] 大阪市内で頂ける本格的インドカレーとナン.天満橋駅ビルで1000円 – ID1254 [2019/08/14]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/08/C6A09857-9A4E-45E6-B8E2-E678AEC7AEF5-e1580515383679.jpeg)

大阪の天満橋駅ビルにあるビンドゥーでインドカレーとナンを頂きました。1000円で食せます。ナンがなかなかのボリュームでありながら、さすがのお味でした。