カテゴリー: HEALTH

-

AIに聞いてみた! 「乳がん・HER2・家族性乳がんと膵がんの関連性、および膵管拡張の遺伝的背景乳がん・HER2・家族性乳がんと膵がんの関連性、および膵管拡張の遺伝的背景」

Post Views: 91 わが身に当てはまることは無いかに気になったので,以下,ChatGPT 4oに聞い…

投稿者

-

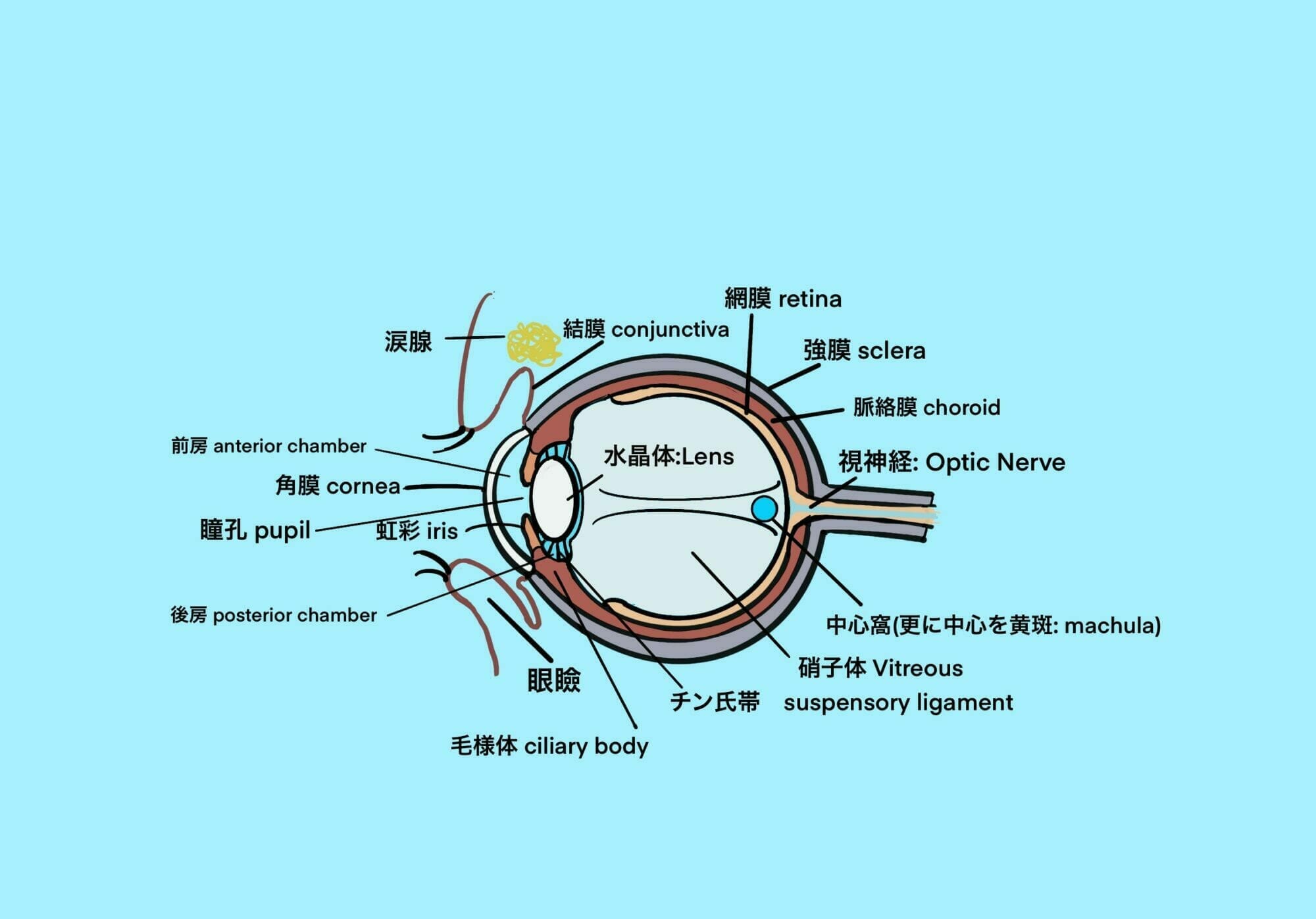

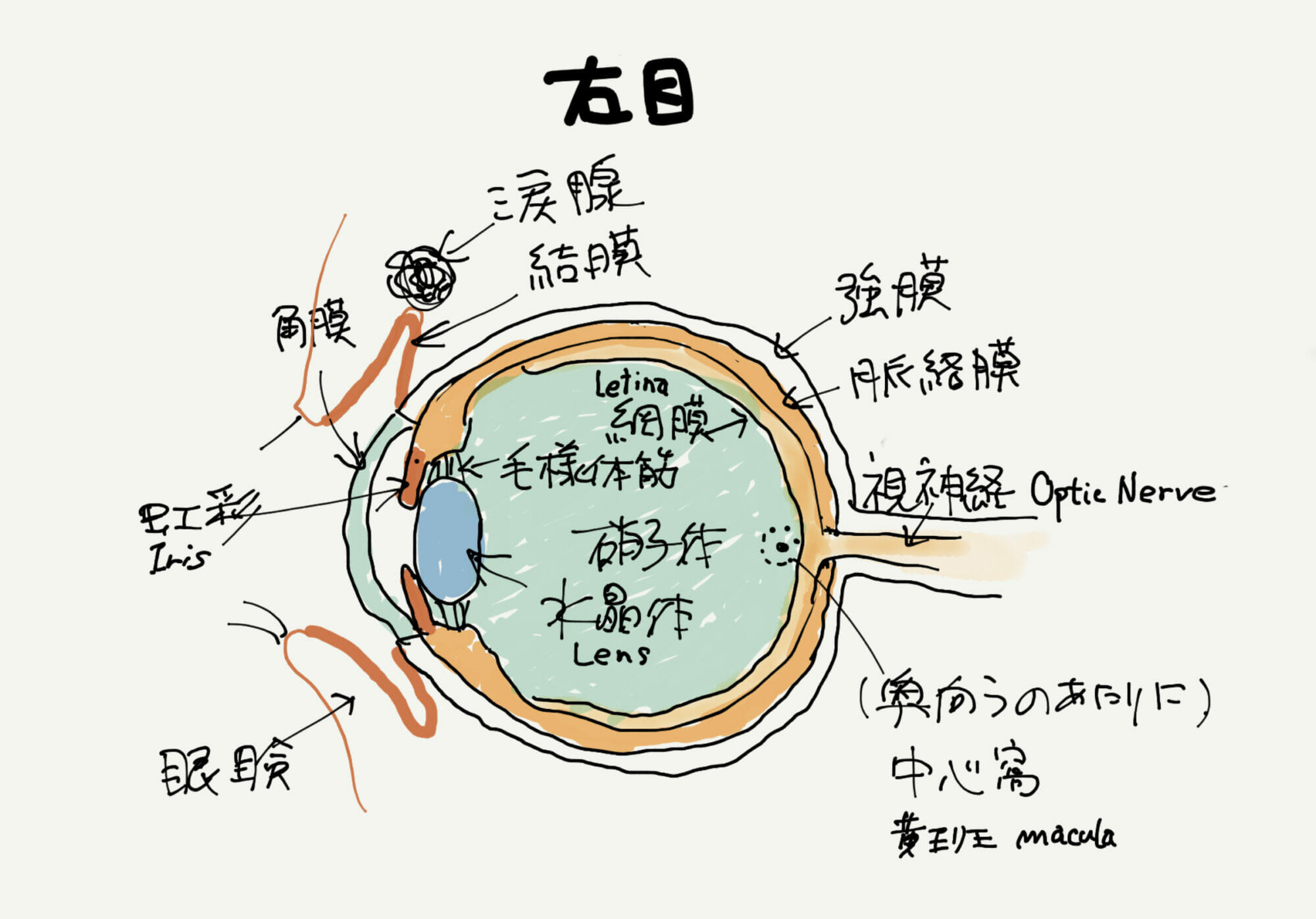

[健康] 強度近視の新しい治療法/赤色光による臨床試験が始まる [2023/11/27]

Post Views: 615 いよいよ日本でも! 強度の近視である成人患者の目に赤色の光を当てて、症状進行を…

投稿者