Post Views: 1,574

はじめに

高尿酸血症は痛風の原因です。尿酸が血液中に多いという結果を表す定義された言葉です.尿酸という物質は,生体内における最終廃棄物の一種です.尿酸は7mg/dL(ミリグラムデシリットル)程度まで血液中に溶けることが可能ですが,それ以上になると,超過した量の尿酸が結晶化します.この結晶が身体のいたるところで物理的に細胞へ損傷を与えます.関節で結晶が生じた場合は,関節痛が生じて痛風の一般症状となります.すなわち,血液が通っている体のいたるところで,痛風は起こりえます.

痛風を持っていると腎臓の機能にも影響すると言われて久しく,エビデンスも出ています。痛風によっておこる腎臓の障害を「痛風腎」と言います。僕は若い頃から、血中の尿酸値が高く、50歳頃、手指の関節の鈍痛が強く起こったこと、および尿酸値が上限を超えたこと、をきっかけに病院で診断を受けました。痛風特有の発作は無かったものの、「高尿酸血症」治療としてそれ以後、治療薬の経口薬剤を投与しています。最初は「アロプリノール」。現在は「フェブリク」20mg x 1錠/日を続けています(~2021/06/27)。

疑問と答え by はりきり(Mr)

Q : 若いころから尿素窒素,尿酸,クレアチニン(Cr)が高かったのはなぜか?

A : 最初に社会人になってからは,健康診断で行われる血液検査の結果を知ることが出来るようになりますが,それまでは,自分の血液検査の数値を知ったり,意識したりすることは,ほとんどないはずです.では,以下に自分からの疑問に対する自分からの答えを示します.

一つは,体質的に尿酸を作りやすいことで関連する尿酸,尿素窒素の検査値が高かった.その結果,長い年月をかけて,腎臓やその他の臓器・機関に損傷を与えていた.腎臓の損傷の結果が,Cr検査値の上昇につながった,と考えられる.

二つは,記事に記載したように,「痛風」の診断を受けた当時の生活習慣(態度)を思い起こせば,精神的ストレスによる「下痢」が頻繁にあったため,その度,水分摂取を控えていた.それがやがて少ない水分摂取習慣へとつながり,「痛風体質」へと固定された.

三つは,幼少のころ,食事の際に母親から「食事中は水を飲むとお腹が膨らむので飲まないように」と言われていたことで,水分は「悪者」という固定観念が意識に刻まれていた.大人になっても水分摂取はあまりしない方だった.

これまで、フェブリクをやめたくて自己判断により計画的に3ヶ月の休薬、その後、掛かり付け医の受診と血液検査を行いましたが、尿酸値は元に戻っており正常値から外れていたので、その時点でフェブリクの投薬停止は諦めました。それから現在に至っています。

現在の気掛かりは、「クレアチニン (Cr)」の数値です。慢性腎臓病の簡易診断にCr濃度を使って計算結果で判断する方法があります。その場合、私のCr値は、正常値にはなく軽症に分類されます。正常範囲は、以下に示した通りですが、正常の上限である1.11を超えることがよくあります。フェブリクを継続して飲んでいれば、もしかするとクレアチニン値の維持ではなく、改善もあるのではないかと期待していました。

でも、この数年、徐々にですが、悪化の方向に向いていました。腎臓に負担がかかっていのだろうと思っていましたが、その原因について少し考えてみました。

男性 : 0.66 ~ 1.11

女性 : 0.50 ~ 0.86

若い頃から、尿酸値と同様にCr も高い値を示していたことから、腎臓については健康管理の必要性を感じていました。先ずは、正確なeGFRは、Cr値を使った計算から個別に知ることができます。また、その計算式からeGFRを表にまとめられたりしているので、その表全体から男女の性や年齢の違いでCrが同じでもeGFRが異なって来ることを把握しました。

僕の場合は、ここ1年(~2021/07)で、Cr値が高くなったことも考えるきっかけでしたが、ふとしたことで気付いた水分摂取量について考えてみました。その結果、現在の生活においては適正な水分量を摂取できていないことが分かりました。そこで、Crや尿酸を下げる期待が持てたので、水分摂取を適正にして生活をすることは良いのではないかと考えました。

適正な水分摂取を毎日送ることで、Cr、尿酸がどう変化するのか記録していきたいと思います。以下、記事の後半には、水分摂取に関しての取り組み、およびフェブリク服用量の減量の結果を示しています。その結果、血液検査の測定結果では、尿酸やCrに関して改善傾向が見られ、フェブリクの減量も可能でした。今後は、更に進めてフェブリクの完全中止が可能か、自分の体で実験を進めたいと考えています。

クレアチニン(Cr)とは

Crはクレアチンから非酵素的にH2 Oが取れた無水物で、代謝における最終産物です。クレアチンは,グリシン(Gly),アルギニン(Arg),メチオニン(Met)の3つのアミノ酸を原料にして、肝や腎で合成される。クレアチンは、そのまま、または、クレアチンリン酸として骨格筋に保有される。

クレアチンの成分

グリシン(Gly)

アルギニン(Arg)

メチオニン(Met)

筋肉細胞内では,クレアチンリン酸からCK反応によって生成されたATPが筋収縮活動に利用され,その代謝産物として生成したクレアチンからクレアチニンが産生される。

SRL総合検査案内

https://test-guide.srl.info/hachioji/test/detail/000750123

クレアチンキナーゼ(CK)反応

1) CK(クレアチンキナーゼ) : 筋肉や脳に多量に存在する酵素で、(クレアチン+ATP⇄クレアチンリン酸+ADP)の反応を触媒する。CKは細胞内、ミトコンドリア分画などに存在しており、細胞傷害により血中に逸脱・遊出する。上昇した場合には、CKが存在する臓器に何らかの傷害が発生したと考えられる。

2) JSCC標準化対応法 : 酵素のCKは、クレアチンリン酸とアデノシン-5′-二リン酸(ADP)を基質(CKの対象目的物)としてクレアチンとアデノシン-5′-三リン酸(ATP)を生成する。生成されたATPにグルコースとβ-ニコチン酸アミドアデニンジヌクレオチドリン酸酸化型(β-NADP)の存在下でヘキソキナーゼ(HK)およびグルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6P-DH)を作用させると、ADP,6-ホスホグルコン酸,β-ニコチン酸アミドアデニンジヌクレオチドリン酸還元型(β-NADPH)が生成されますので、このβ-NADPHの生成に伴う吸光度の増加速度を測定することによりCK活性値を求めます。

http://serotec-labo.com/?page_id=2094

筋肉内での反応と筋肉の収縮運動

クレアチンリン酸 → (CK反応) → クレアチン(→Cr) + ATP + (筋肉収縮)

クレアチニン(Cr)濃度が高い

平均値よりCr濃度が高い

それは腎臓の濾過機能が低いこと?

血中Cr値が高いことは、腎機能の結果であって原因ではない

例えば、通常よりもCr濃度が高いとは、その個体の代謝としてCrが沢山作られていると理解できます。そのCrは、筋肉の運動に必要となるエネルギー源が変化した物質です。すなわち燃え殻です。この燃え殻は、腎臓(糸球体)で濾過され、再吸収もされないので、Cr値が高いということは、腎臓の濾過機能が低下しているのではないかと通常判断される訳です。

筋肉運動のエネルギー源 :アミノ酸の一種である「クレアチン」

クレアチン → 筋肉 → Cr(増加)

筋肉を使った運動量が多い → Cr(普段より更に増加)

気づいたこと

しかし、最近、摂取水分量がCr濃度に影響するのではないかと気が付きました。摂取水分量の違いで、Cr値がどうなるのか、以下に考察してみます。

摂取水分量が少ないとCr値は高くなるはずです。

腎臓の糸球体の濾過の効率を仮に90%とします。濾過前Cr濃度が100だとすると、体内には10が残ると考えられます

摂取水分量が少ないと、Cr濃度が上昇すると考えられます

ここで、摂取水分量を少なくして、その結果、Cr濃度が130になったとします。同じ濾過率90%だとすると、Cr濃度13は体内に残る計算になります

逆に、摂取水分量を多くして、その結果、cr濃度が90になったとします。同じ濾過率90%だとすると、Cr濃度9は体内に残る計算になります

摂取水分量を多くしたり少なくしたいすると、尿量が多くなったり少なくなったりします。これは、Crの排泄量にも影響するということです

この前提は、腎臓の糸球体の濾過率(濾過能力)は、一定(個人)であるとしている点ですが、科学的・生物学的には、狭い範囲では概ね間違っていなと考えます。

クレアチニン(Cr)値の改善策

自分の現在の摂取水分量は、おそらく、殆どの人が気にしていないと思います。私も全くノーマークでした。とにかく、自分の年齢と体重から、一日あたりの摂取水分量を求めました。この計算値もあくまでも統計値であることを理解しておく必要があります。そして、生活の中にどう取り入れるか計画してみました。それを2週間実践して、血液検査を受けました。その概要は、以下の通りです。

フェブリク処方のために、掛かり付け医に受診し血液検査をしてもらった

Cr値は、いつもと変わらず、「1.11」でした

摂取水分量とCrの関係について考察し、摂取水分量を見直すことにしました

2週間、1.8L以上を毎日摂取することを続けました。この1.8Lは、これまでに味わったことのない満腹感がありました。それくらい、今までの水分の摂取量が少なかったことを感じさせてくれました。

2週間後、血液検査を受けると、Cr値は、「1.01」(GRF:54.0 mL/分/1.73m2 )となっていました。これまで、「1.01」(GFR:59.8)という低い値(Crは正常範囲)は、ここ数年間でなかった最も良い結果でした。GFR:60以上は、正常域になります。

腎臓機能は、濾過流量で表される理論式にる計算です。統計結果から導かれているので、統計の範囲内に入らない個人もいると思われます。例えば体格なども平均身長とかありますが、それより大きい/小さいもそうです。なので、目安なわけですが、それでも、少なくとも継時変化の評価としては有用です。

この一回の測定結果だけでは、エビデンスは足りないので、今後も継続して、計算値としての摂取水分量を維持してみます。毎月1回のフェブリク処方のために掛かり付け医を受診しているので、次の血液検査の結果を待ちたいと思います(by Mr.Harikir, 2021/06/27)。

以下に、その後継続して摂取水分を維持して血液検査を受けました。上記の内容を含む結果は、以下 に示しました。

1日の水分摂取量計算

30歳未満の場合:(体重) × 40

30歳以上55歳以下の場合:(体重) × 35

56歳以上の場合:(体重) ×30

30分の運動に必要な水分摂取量

以下は、別記事の抜粋です。Apple Watchで水分摂取を習慣化するために使っています。Apple Watchの記事も参考にしてください。

体重を60kgだとすると、(1) 30歳未満で2.4L , (2) 30~55歳で2.1L , (3) 56歳以上で1.8L となります。これを実際に生活に無理なく取り入れたいのですが、どのタイミングでどれくらい水分を飲めばいいのか、以下のように具体的に考えてみました。

その結果、250mLを2時間毎に摂取することにすると以下のスケジュールになります。結構きついスケジュールです。実際に生活に、Apple Watchのアラーム(バイブレーションモード)で実践してみました。お腹いっぱいです。そして、トレイも近くなります。

その人に応じた体格や臓器の大きさなどで、水分摂取の量は必然的に決まってくると考えられますが、それでは、理論的、生理的に健康な水分摂取に足りない場合があります。足りない場合は、長年かけて体、臓器は疲弊してくると考えられます。できるだけ、その理論値で水分摂取をできるように生活に取り入れたいと考えています。そのためには、バイブレーション機能で知らせてくれるApple Watchは力を貸してくれます。

アップル ウォッチは欠かせない

色々と自分自身で実験するには、Apple Watchは欠かせません。水分の摂取にしても、以下で実施した服用を1日置きする計画の実行にしても、ツールなしでその達成は困難でした。巷ではよくApple Watchは何に使用できるの?とありますが、肌身離さず装着できることで、自分のための専用参謀に仕立てることが最も良い使い方だと思います。「なんも無しでは戦えません」。

1日に1.8L(56歳以上)の水分摂取プラン

30~55歳での適正な水分摂取量は、2.1Lであることから56歳以上での水分摂取の上限を2.1Lと仮定しても問題ないと考えるため、2.1L – 1.8L = 300mLを追加で摂取しても良いと思われます。

06:00: 250mL

08:00: 250mL

10:00:250mL

12:00: 250mL

(昼に運動するのであれば、13:00に350mLの水)

14:00: 250mL

16:00: 250mL

18:00: 250mL

20:00: 250mL

22:00: 250mL

23:00: そして就寝 (追加で300mLの寝る前の水分摂取も可)

僕の場合は、このプランで03:00に目が覚めてトイレに行くことになります。

水分摂取方法の注意点

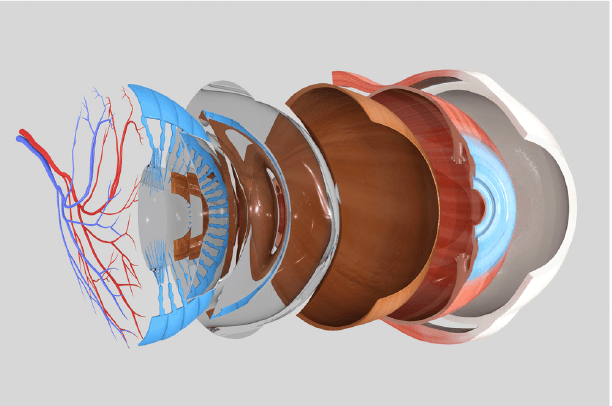

一気に水分を摂取するがぶ飲み は、以下の説明に示したように緑内障の方は控えてください。徐々に摂取するようにするのが良いと思います。

水分の一気の多量摂取は眼圧を上げます 。健常人では問題ないようですが、緑内障を患っている方は、眼圧の上昇は、緑内障 の原因とされているので、避けた方が良いとされています。

正常眼圧緑内障(NTG)でも、眼圧を更に下げることで、治療効果があるため、正常範囲でも眼圧は上げないに越したことはないようです。

因みに、カフェインも眼圧を上げるようですが、多量の水分摂取よりは、その割合は高くはないとのこと。

正常眼圧緑内障の患者さんのための生活上の注意点 – 上江田眼科医院 –

https://ueda-ganka-iin.com/column/正常眼圧緑内障の患者さんのための生活上の注意

血中クレアチニンでeGFRを計算

正常のeGFR値(男性)

G1, 正常または高値 : >=90

G2, 正常または軽度低下 : 60 ~ 89

G3a, 軽度から中等度低下 : 45 ~ 59

G3b, 中程度から高度低下 : 30 ~ 44

G4, 高度低下 : 15 ~ 29

G5, 末期腎不全 : <15

男性と女性では、同じクレアチニン値でも計算結果eGFRは、係数が異なるため異なります

同じクレアチニン値では、女性の方がeGFRは低くなります。

同じクレアチニン値でも、年齢が高くなればeGFRは低くなります

従って、年齢を重ねて、同じクレアチニン値を維持していたとしても計算されるeGFRは低くなっていきます。

腎臓の働きを調べる eGFRの測定 - KYOWA KIRIN – ふせごう。知ろう。 慢性腎臓病

健康診断の血液検査からクレアチニン(Cr)の値(mg/dl)、年齢、性別を入力するとeGFR値を算出してくれます(Mr. Harikiri)

https://www.kyowakirin.co.jp/ckd/check/check.html

計算された簡易表

計算された表は、以下のリンクにあります。毎年の健康診断のCrの結果をどの様に理解したら良いか、感覚的な理解の助けになります。是非、ご確認ください。

宮城県慢性腎臓病対策協議会 M-KCDI

http://www.m-ckdi.assoc.med.tohoku.ac.jp/medical/index.html

もっと厳密に

腎機能を測定する方法として、クレアチニンによるeGFRを計算して簡易診断として使用されている。しかし、以下に紹介する文献では、BUN(血中尿素窒素)やクレアチニンは腎機能を推定するのに便利な指標であるものの、その判断は正確ではないと述べられている。

BUN

脱水や心不全など腎血流が低下した状態では尿細管内での再吸収が亢進するため高値となる

アミノ酸の脱アミノ反応によりアンモニアが作られる。アンモニアは、肝臓の尿素サイクルで、最終代謝産物である尿素に合成され、腎臓から排出される。

尿素は、分子量(60)が小さいので、いろんな組織を出入りでき流ため、細胞の内外での濃度差はあまりなく存在している

尿素窒素は、筋肉1kgの破壊で約40gの尿素窒素が作られる(蛋白異化)。これらを助長するのが、運動、発熱、消化管出血、副腎皮質ステロイドおよび高タンパク質かある。排泄から考えると、腎血流に影響する脱水、心不全などの腎前因子がある

逆に、低下する場合には、菜食主義、低タンパク食。排泄から考えると、多尿症、肝硬変(尿素合成の阻害)などがある。

以上、3つの因子(摂取蛋白・蛋白異化、肝臓による尿素合成、腎臓に排泄、が影響するためクレアチニンに比べて腎機能の指標としては、信頼性が低い

血清クレアチニン

筋肉量にほぼ比例し大きく変動することはないので、腎機能の指標として適している

しかし高齢女性,四肢切断者,筋萎縮者で低値となるので注意が必要

腎疾患:診断と治療の進歩 – 日本内科学会雑誌 第97巻 第 5 号・平成20年 5 月10日 –

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/97/5/97_929/_pdf

クレアチニンを含む腎機能改善実験

これまで5年以上、高尿酸血症の薬である「フェブリク20mg」を一日に一錠の服用で続けていましたが、尿素窒素、尿酸の数値は高止まりでした。服用開始の初期の高止まりになった時には、3ヶ月の服用を停止して自分自身を使った実験を行ってみました。その結果は、その数値は悪化し元に戻りました。このことは、別の記事で報告した通りです。

今回の自分自身を使った実験は、フェブリク服用を継続しつつ、これまで適正値になっていなかった水分摂取量について、適正値にして生活を続けた時、クレアチニンを下げれるかどうかを確認するものでした。

まだ、継続して追加の検査結果を確認する必要がありますが、現段階で記事に追加することにしました。

目的: 水分摂取量をこれまでより増やすことでアレアチニンを下げる

背景: 水分摂取量が、これまでの生活習慣において、適正量に達していなかった。 交通事故により胆嚢を切除してから下痢体質になったことから、極力水分の摂取を抑制していた。 その事故から30年が経過したが、リハビリのつもりで続けていたハードーな筋力トレーニングをしていた時期では、水分を摂取しても下痢となることは少なにく「フェブリク」のお世話にはなっていなかった。 数年前に完全にトレーニングを停止してから体調が不安定となり、別の記事でも述べたように足、手の指関節の鈍痛を契機に5年以上前から「フェブリク」のお世話になっている。

フェブリクを継続することは必要であると理解はしたが、尿酸の数値のコントロールが年々難しくなるように感じていた。

フェブリク服用により尿酸の値が低下して安定するまでに数ヶ月を要すると言われているが、その理由は、骨や筋肉など体の組織に蓄積した尿酸が、フェブリクにより低値になった血中に滲み出てくるため、組織中の尿酸が減ってくる期間が必要との理解である。

しかし、3ヶ月の「フェブリク」の停止によって尿酸の値が元に戻って悪化したことは理解できるとしても、数年の服用のあと、数週間の間での服用の飲み忘れが続いた程度で、尿酸値が戻って悪化したことに、先々の不安を案じた。

実験を実施するきっかけ

家族と離れて一人暮らしとなるため、健康管理のためにApple Watchの使用を開始した。

その管理には、就寝・起床時間のアラームによる睡眠時間の管理、生活におけるゴミ出し日のアラームによる管理が主な項目でした。

実験のきっかけは、上記の背景とApple Watchによるアラーム管理が合致して思いつきました。

実験結果

自分自身で服用と水分摂取の違いがどのように血液検査結果に反映されるのか実験しています。考えた仮説が、現時点で当たっているので今後も継続実験します。

実験の結果を要約すると、(1)毎日のフェブリク服用を前提にして、水分摂取量を適正値にすることで尿素窒素、尿酸の値およびCrの値は低下した。その実験の後、水分摂取量の適正化を維持したまま、(2)毎日のフェブリク服用を一日置きに変更する3ヶ月間の実験の結果、尿素窒素、尿酸およびCrの値は、(1)と同等で維持され、この条件は、フェブリク減量が可能であることが分かってきた。

Date(採血日) 尿素窒素 (mg/dL) 尿酸 (mg/dL) クレアチニン (mg/dL) Age eGFR (*1) 備考 2013/11/26 N/A 6.8 0.96 51 65.6 G2 2014/03/08 N/A 6.6 1.07 51 58.3 G3a、アロプリノール 2015/3 フェブリクに変更 2014/08/23 N/A 7.0 1.08 51 57.7 G3a 2016/04/26 17.0 5.0 1.04 53 59.5 G3a 2016/12/17 18 6.3 0.98 54 63.1 G2 2017/04/14 17.0 6.8 1.06 54 57.9 G3a 2018/04/16 21.0 5.8 1.10 55 55.3 G3a 2019/05/10 19.0 5.8 0.97 56 63.2 G2 2019/05/23 19.2 6.8 0.97 56 63.2 G2 2019/08/03 N/A 6.7 N.T. 56 2019/6~2019/08 フェブリク中断 2019/09/03 19.1 7.2 0.93 57 65.8 G2、フェブリク再開 2020/06/15 18.0 5.8 0.96 57 63.6 G2 2021/04/24 (AM) 23.1 7.6 1.13 58 52.9 G3a, フェブリク飲み忘れあり 2021/05/22 (AM) 13.5 5.2 1.11 58 54.0 G3a, フェブリク注意して服用 2021/06/19 (AM) 13.2 5.5 1.01 58 59.7 G3a, 3週間前から適正水分摂取(*2)を開始 2021/07/19 (PM ) 9.8 4.3 0.94 58 64.7 G2, 適正水分摂取を継続、正常値(目標は、Cr: 0.69, 59才→eGFR: 90.3、または男性範囲の中央付近のCr: 0.8程度) 2021/09/04 (AM) 11.5 5.5 1.08 59 55.3 G3a, Cr値に関しては明確に改善されたとは言えないが、尿素窒素、尿酸は水分摂取の増加により改善されている。 2021/10/08(PM) 10.6 5.6 1.00 59 60.3 夕方まで2時間毎の250mL水分摂取後の採血 2021/12/10(PM) 11.0 5.5 1.02 59 58.9 G3a, 夕方まで2時間毎の250mL水分摂取後の採血 2022/02/28(PM) 12.1 5.1 1.03 59 58.3 G3a,夕方まで2時間毎の250mL水分摂取後の採血 *3 2022/08/02(PM) 12.5 5.3 0.90 59 67.6 G2(正常または軽度低下)、同上水分摂取生活と1日置きフェブリク服用 *4 2022/08/25(AM) 14.3 N/A 0.89 59 68.4 同上 *5 2022/09/30 14.3 7.8 1.04 60 57.4 G3(軽度から中程度低下),水分摂取生活とフェブリク服用1か月停止 2023/04/15 14.3 5.4 1.03 60 58.0 G3a,2日に1回20mg継続 2023/05/24 処方のみ診療 毎日10mgに変更 2023/07/25 16.1 6.1 1.04 60 57.4 G3a,毎日10mg処方と検査

N/A: no available, N.T.:Note Tested, (採血時間)eGFRの計算サイト 適正水分摂取 考察

適正水分摂取によりCr、尿素窒素、尿酸がそれぞれ低くなり改善され、原理的には理解と納得のいく結果となりました。ここから先の期待は、この数値はこのまま維持されるのか、更に改善されていくのかの2つです。維持される場合、腎機能としてこれ以上の悪化が無いことになります。改善される場合、腎組織として再生が起こっている理由の一つとなります。ヒトの体の可能性を信じて、結論は先の結果に送りたいと思います(Mr.HARIKIRI, 2021/08/29)。

まとめ

eGFRは、腎機能を数値化した値です。腎臓は、肝臓とは異なり再生することのない臓器です。一旦、機能が低下すると戻らないか戻りにくいとされています。でも、人の再生力は、若いほど高いと考えられます。グロース(成長)ホルモンは、20歳代で最大値となりますが、その後、年齢とともに低下していきます。60歳になると、おそらく1/5位になっていたと記憶しています。

腎臓の再生に対して劇的な再生は無いにしても、少しの再生(治癒)に対しては成長ホルモンが関わっているとは思います。しかし、腎臓だけではなく、全身の再生についても、成長ホルモンのみが関与しているのではなく、その他の因子も関わっているはずです。

成長ホルモンは、体の若さのバロメータとも言えます。腎臓は再生しないと言われますが、ヒトの体に備わっている幹細胞という、色々な細胞に成ることができる細胞が、損傷部位にやってきて少しの再生くらいは起こしている考えられます。これを一般的に治癒と呼びます。

通常のヒトの体では、その幹細胞の数が少ないため、劇的な再生は起こりません。しかし、若者が交通事故で損傷した脳や色々な損傷の再生は、成人より起こりやすいことは知られています。幹細胞を沢山集めて、もしくは、恣意的に作ってから、体に投与する治療方法も再生医療の分野では考えられているようです。

結局、損傷と再生のスピードのバランスが重要です。通常は、腎臓の損傷は、再生せず徐々に悪化すると考えられますが、損傷の原因を取り除ければ、体が保つスロースピードであっても再生機能が存在しているなら、臓器の再生は起こるのでは無いかと期待されます。

前回までに、フェブリク投与に加えて、水分摂取を増やすことで、尿素窒素、尿酸の値を安定的に低減化 できそうなことが分かりました。この状態を数年続ける ことで、もしも、損傷原因を取り除けている状態を作り出せているなら、腎臓の再生が可能では無いのかと考えていました(2021/10/03)。

今回は、水分摂取適正化を1年間続けてその過程でフェブリク服用を毎日から一日置きに変更してみました。その結果、尿素窒素、尿酸およびCrの値は、変更前と比較して同程度に維持され、更に、Cr値については、少し改善(低下、すなわち腎機能向上)しているようです。eGFR計算の結果では、Ga(正常)に判定されました。これまでにない良い結果です。

このまま、フェブリク服用については減量もしくは完全中止および水分摂取量の適正化を数年続けることで、eGFR値の改善、少なくとも、加齢によるeGFRの悪化が抑制できるのでは無いかと期待を膨らませています(2022/09/24, はりきり(Mr) )。

報告が遅くなりましたが,水分適正摂取生活と20mg フェブリク服用を1日おきにした場合までは,腎機能は良い結果を得られていました.2022/09/30の血液採決で,その時までに水分適正摂取生活に加えて20mg フェブリクの服用を1か月間完全に中止しました.その検査の結果,尿素窒素は14.8mg/dL, 尿酸は7.8と高くなっていました.クレアチニンは1.04と成人男性の範囲(0.66~1.11)の中には入っているものの高い値を示していました.なかなか服薬の完全中止は難しいようです.現在は,2023/03/26ですが,フェブリク服薬の中止が難しいことが分かってから服薬を再開しました.それでも,20mg フェブリクは1日おきを貫いています.海外出張もあって多めに処方してもらったこしともあり,まだ,フェブリクは残っていますが,なくなる頃には,検診に行ってきます.1日おきの服薬の長期継続の成績がよければ,10mg フェブリクに切り替えてもらうことも考えています.その場合は,トリッキーな1日おきの服薬ではなくて毎日規則正しく行うようになります(2023/03/26, Mr. Harikiri).

20mgフェブリクの手持ちが無くなったので,10mgフェブリクへの切り替えをお願いした.その後,毎日10mg経口投与と十分な水分摂取を実施した.2023/07/25までの水分摂取では,コーヒーの回数を半分にへらして5回から2回程度に故意に減少させたことが少し影響したのか,2023/07/25の血液検査では,尿素窒素は16.1と若干上昇していた.コーヒーは眼圧を上げるので,緑内障を診断されてから気がかりだったためコーヒーを摂るのを控えていた.今後も試行錯誤は続いていく...

編集履歴

2021/01/28 Mr.Harikiri

2021/06/27,追記(1日に必要な摂取水分量でCrを改善させることができるか)

2021/08/29,追記(適正水分量摂取による数値の改善結果)

2021/09/05,文言整備・追記(クレアチンのアミノ酸成分、CK反応)

2021/09/06,追記(09/04採血結果)

2021/10/03,追記(まとめ)

2021/10/07,追記(注意点:水分の一気の多量摂取は眼圧を上げるため緑内障の方では、飲み方に注意が必要)

2021/10/17,追記(血液検査結果2021/10/08採血)

2022/02/02,追記(血液検査結果2021/12/10採血,適切な水分摂取により明確に変化した改善項目は、尿素窒素と尿酸の数値は間違いなく安定していると判断できる検査結果が得られた)

2022/08/08,追記(血液検査結果:2022/02/28採血,しばらく日本にいたなかったので、今回、半年前の測定結果を聞いて追加しました。適切な水分摂取により改善された血液検査の数値は安定している(実験結果))

2022/09/24,追記(血液検査結果:2022/08/02採血、日本に帰ってきてからそれまでの生活した結果を血液検査で測定しました。水分摂取増量(適正化)にベースに、必要に迫られて1日置きに服用を変更したフェブリクとの併用の結果を見るためです。結果は上々、フェブリク服用を半分に減量することができることがわかりました(実験結果)。改めて水分摂取管理や服用の一日置きの管理には、Apple Watchは欠かせない。血液検査結果:2022/08/25採血、掛り付け出ない病院で検査した結果の追加。Cr値は2022/08/02の結果を再現していた。)

2022/10/02,追記:(1)高尿酸血症について高濃度になって生じる尿酸の結晶が生体内の細胞へ損傷を与えることを記載して説明を加えた.(2)若いころから尿素窒素,尿酸,クレアチニン(Cr)が高かったのはなぜか?について記載しまた.

2023/03/26, 追記(検査結果表に2022/09/30検査結果を追記,まとめに追記)

2023/08/02, 追記(検査結果表に十分な水分補給と毎日の10mg投薬継続での血液検査追記)

2024/01/04,誤記訂正

![[アニメ] ワールドトリガー (2016) – 決して子供向けではない73話もある長編作品 – 続編シリーズ2はようやく2021/01から始動 – シリーズ3は、2021/10から開始 [2021/02/05]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/02/AFEE411F-8490-4890-9288-654800858BB7.jpeg)

![気になる企業 — 生物科学安全研究所 (RIAS) [2023/10/15]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2019/10/B4F24978-42E9-477E-92B0-94605AEBEAB4.jpeg)

![[健康] 血中クレアチニン(Cr)濃度とeGFR /関連表の理解と腎機能の閾値 – 水分の摂取量でクレアチニン(Cr)を何時かは下げれるかも(只今実験中: もう1年続けた結果) – eGFRはCr, 年齢, 性別で計算 [2023/08/02]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/01/DD801591-2C09-46AC-8334-81D46BD1C53C.jpeg)

![[アニメ] 真月譚 月姫; しんげつたん つきひめ (2003) – 当時の人気ゲーム「月姫」が原作 [2021/01/28]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/01/D8CBA036-2C4B-4BBD-AEE1-7C607AF907C0.jpeg)

![[Bio-Edu] タンパク質の「イオン交換体」による精製原理 – 目的タンパク質の物性を知る必要性 [2021/02/25]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/02/80F3D755-3019-49C6-BDAE-47D137C87826.jpeg)

![[Bio-Equip] 培養シャーレ – セルスタック ; CellSTACK – 接着性の細胞の培養を効率的に作業できるアイデアに満ちた構造 [2021/01/20]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/01/3FF8CD4C-01AE-4F74-9374-AA443335D493.jpeg)

![[Life] T-SITE in Hirakata – 今日も来ました – スタバは若者の皆さんで満員だったので「果実びより」で¥2,500のカット・ケーキ&ドリンクセット – [2021/01/16]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/01/31BA6687-49FC-42CC-BFFF-495B86286A06.jpeg)

![[COVID-19] 最近知った情報のまとめ(1) – ID27016 [2021/01/16]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/03/6FA02902-6416-4379-954C-F2C73B68A651.jpg)