はじめに

実験計画法(DoE: Design of Experiments)は、複数の因子が結果に及ぼす影響を統計的に解析し、効率よく最適条件を見つける手法である。

たとえば3因子3水準のフルファクタリアル実験では全組合せ27通りが必要だが、直交配列表(Taguchi法)を用いれば9通りの実験で主効果を評価でき、実験数を大幅に削減できる。

この直交配列表は「直交性」に基づき、因子の水準が他因子と独立に出現するよう設計されており、バランスよく主効果を評価できる一方、交互作用の解析には向いていない。

直交配列表は空間的配置(立方体の角や中心点など)を考慮せず、統計的抽出に基づいた設計である。これに対し、中心複合計画(CCD)やBox-Behnken法などの応答曲面法は、立方体の頂点、中心点、軸上点を利用し、応答の2次モデルを構築して最適条件を求める設計手法である。目的によって使い分けが必要であり、主効果だけを迅速に把握したい場合は直交配列表、交互作用や非線形な関係まで評価したい場合はフルファクタリアル設計や応答曲面法が適している。

例えばL9直交配列表では3因子3水準の9通りの実験条件があり、各因子の各水準が均等に現れる。これは実験数を抑えつつ要因の影響を見極めるのに有効で、工程設計や品質改善に多用されている。総じて、DoEは目的に応じて設計法を適切に選択することが成功の鍵である。

実験計画法の種類と特徴

Q:

交互作用がある場合は,最小実験数が可能な直行配列表では不十分だが,実験計画法におけるそれぞれの特徴や強み弱みなどを表にして比較して

ChatGPT:

以下に、**実験計画法における代表的な設計法(特に直交配列表と他の主な手法)**について、

交互作用の扱いや実験数、適用目的などを含めて、特徴・強み・弱みを比較した表を示します。

実験計画法の設計手法比較表(交互作用の扱いに着目)

| 設計法 | 主効果の評価 | 交互作用の評価 | 実験数 | 主な用途・特徴 | 強み | 弱み |

|---|---|---|---|---|---|---|

| フルファクタリアル | ◎(精密に評価) | ◎(すべて評価) | 多い(例:3^3=27) | 精密な解析やモデル構築 | ・すべての効果を正確に評価 ・交互作用の詳細把握 | ・実験数が多く高コスト ・スケールしにくい |

| 直交配列表(Taguchi法) | ◎(効率よく推定) | △(限定的または無視) | 少ない(例:L9で9) | 主効果の把握、工程最適化 | ・少数の実験で主効果が明確に ・因子のバランス良 | ・交互作用をほとんど考慮しない ・モデル予測には不十分 |

| Box-Behnken設計 | ◎ | ○(一部のみ) | 中程度(例:3因子で15) | 応答曲面法(回帰モデル用) | ・実験数を抑えつつ曲面モデル構築可 | ・極端な条件が含まれにくい ・実験数は直交配列より多い |

| 中心複合計画(CCD) | ◎ | ◎ | 中〜多(例:3因子で20前後) | 応答最適化、曲面解析 | ・2次モデルに適し最適化が可能 ・中心点で精度確認可 | ・直交配列より多い ・計画がやや複雑 |

| 部分因子計画(Fractional factorial) | ◎ | △〜○(解像度により) | 減らせる(例:3因子→半分) | 要因探索、コスト削減 | ・重要な効果を効率的に抽出 | ・交絡(confounding)リスク ・正確性に制限あり |

補足解説:

- フルファクタリアル

→ 交互作用も網羅的に分析したいときに有効。ただし、因子数が増えると実験数が爆発的に増える。 - 直交配列表(Taguchi法)

→ 実験数を最小限にしたいときや主効果のみに焦点を当てるときに有効。

→ 「交互作用を捨てる」代わりにコスト削減に寄与。 - Box-Behnken / CCD

→ 応答曲面法として最適条件を探索したいときに向く。

→ 曲線的な関係(2次モデル)にも対応できる。 - 部分因子計画

→ 全実験を行う余裕がない場合、情報の一部を犠牲にして効果的に要因を絞り込める。

用途別のおすすめ設計

| 目的 | 推奨設計法 |

|---|---|

| 少数の実験で主効果だけ知りたい | 直交配列表 |

| 交互作用を正確に把握したい | フルファクタリアル |

| 応答の最適化(最小値や最大値) | CCD または Box-Behnken |

| 因子が多くフル実験が困難 | 部分因子計画 |

3因子x3水準での各実験計画法における実験数

実験数が各実験計画法でいくつ必要か聞いた.

Q:

DOE (design of experiments)について,3要因3水準で必要な実験数はいくらか

ChatGPT:

DOE(実験計画法)において、3要因・3水準の実験を行う場合、基本的には以下のように実験数が決まります:

■ フルファクタリアル実験の場合

- 各要因が3水準 → 33=273^3 = 2733=27 通り

- 答え:27実験

■ その他の設計の例(簡略化)

場合によっては実験数を減らすために以下のような手法も使われます:

| 実験計画法 | 実験数 | 説明 |

|---|---|---|

| フルファクタリアル | 27 | 全組み合わせを網羅する完全実験計画 |

| 直交配列表(L9など) | 9 | 代表的な9通りを選んでバランス良く検討(Taguchi法など) |

| Box-Behnken法 | 15 | 回帰モデル用。3要因×3水準では15点必要 |

| 中央複合計画(CCD) | 通常20前後 | 応答曲面法に用いられる。中心点・星型点を含む |

まとめ(代表的な設計別)

| 設計法 | 要因 | 水準 | 実験数の目安 |

|---|---|---|---|

| フルファクタリアル | 3 | 3 | 27 |

| L9直交表 | 3 | 3 | 9 |

| Box-Behnken | 3 | 3 | 15 |

| CCD(中心複合計画) | 3 | 3 | 約20(構成により変動) |

ご希望の目的(精度重視 or 実験数削減)に応じて適した設計を選ぶことが重要です。必要であれば、それぞれの設計について詳細もご案内できます。

Q:

実験計画法では直行配列表が最も実験数が少ないのはなぜか

ChatGPT:

実験計画法(DOE)において**直交配列表(特に田口法などで用いられるもの)が最も実験数を少なくできる理由は、次のような「直交性の原理」と「効果の分離設計」**に基づいています。

■ なぜ直交配列表は実験数が少ないのか?

① 直交性により最小限の組み合わせで効果を推定できる

- 直交配列表では、各因子の水準が他の因子と独立かつバランス良く配置されている。

- これにより、交絡(コンファウンディング)を最小限に抑えつつ、主効果を明確に推定できる。

② 交互作用をあえて捨てる・限定的に評価する

- 直交配列は主に「主効果」に重点を置き、交互作用は評価しないか、ごく一部だけを見る設計になる。

- そのため、実験数を大幅に削減できる。

③ 水準の組み合わせが「情報効率よく」配置されている

- L9(3因子×3水準)なら9通りの実験で3因子の主効果を評価可能。

- フルファクタリアル(27通り)を使わずとも、統計的に同等な精度の推定が可能なよう工夫されている。

■ 例:3因子×3水準の場合の比較

| 設計 | 実験数 | 特徴 |

|---|---|---|

| フルファクタリアル | 27 | すべての交互作用が評価可能だが高コスト |

| L9直交配列表 | 9 | 主効果のみに集中。交互作用の解析は制限されるが、実験数は大幅に少ない |

■ 直交配列表の設計思想

- 情報の「重複」を避け、無駄のない最小限の実験で有効な比較ができる。

- 「直交性」とは、各因子が他因子の水準と独立に現れること。

- たとえば、A=水準1が出るとき、B=水準1,2,3が均等に現れる。

■ 実験数が少ない=万能ではない点

- 詳細な交互作用の解析が必要な場合は、直交配列表は不十分。

- 精密な予測モデルを構築する際は、フルファクタリアル設計や応答曲面法が必要になることもある。

まとめ

直交配列表は、

✅ 主効果だけを効率的に評価し、

✅ 各因子を独立かつバランス良く変化させ、

✅ 実験数を最小限に抑えるよう設計されている

――ことが、実験数を減らせる最大の理由です。

直行配列表とBox-Behnken法の違い

Q:

直行配列表(taguchi法)は,立方体の8つの角と中心および中間点などを考慮した考え方で実験点を設定し実験数を求めていると考えてよいか

ChatGPT:

ご質問の「直交配列表(Taguchi法)」と「立方体の8つの角+中心+中間点」という発想は、実は異なる設計理論に基づいており、両者は直接的には一致しません。

以下に、その違いと背景を明確に解説します。

1. 直交配列表(Taguchi法)の考え方

● 本質は「統計的バランス(直交性)」

- 直交配列表(Taguchi法)は、因子と水準の組合せをバランスよく配置し、主効果を効率的に推定できるよう設計された配列です。

- 目的は、できるだけ少ない実験回数で重要因子の効果を明らかにすること。

- 配列は「直交表(Orthogonal Array, OA)」をベースにしており、これは幾何的な空間構造(立方体)とは無関係です。

❌ 立方体の頂点や中心点を意識していない

- 直交配列表は「直交性の条件を満たす最小限の組合せ」を選び取る設計なので、空間的な配置(例:立方体の角)を意識していません。

2. 立方体の角や中心・中間点を使う設計:応答曲面法(RSM)

● 該当するのは「中心複合計画(Central Composite Design, CCD)」や「Box-Behnken法」

- CCDでは、**立方体の8つの角(因子が±1の全組合せ)+中心点+星点(中間点や外側点)**を使います。

- これは主に2次の回帰モデル(曲面)を構築するための設計で、空間的な分布を考慮しています。

| 設計法 | 空間構造(立方体)との関係 |

|---|---|

| CCD(中心複合計画) | ◎(角点、中心点、軸方向点) |

| Box-Behnken法 | ○(中間点のみ、角点なし) |

| 直交配列表(Taguchi法) | ✕(空間的構造には依存しない) |

3. 結論:設計目的と理論が異なる

| 比較項目 | 直交配列表(Taguchi法) | CCD(中心複合計画) |

|---|---|---|

| 目的 | 少数の実験で主効果を評価 | 応答の最適化・モデル構築 |

| 因子水準配置 | 直交性に基づく抽出 | 空間的な幾何配置に基づく |

| 実験点の配置 | 計算的・統計的に定義 | 立方体の角+中心+軸上点 |

| 適用分野 | 工程設計、品質工学 | 応答最適化、数学モデル |

まとめ

❌「直交配列表(Taguchi法)は、立方体の8つの角や中心点・中間点を考慮して設計されている」

→ これは誤りです。

正しくは、直交配列表は因子の主効果を直交性に基づいて効率よく推定するための統計的設計であり、空間的な配置(立方体構造)とは関係ありません。

必要であれば、CCDやBox-BehnkenとTaguchi法の具体的な点配置の図示やサンプル表もご提供できます。

その他具体例

Q:

CCDやBox-BehnkenとTaguchi法の具体的な点配置の図示やサンプル表もご提供して

ChatGPT:

以下に、CCD(中心複合計画)、Box-Behnken法、Taguchi法(L9直交配列表)の3因子設計について、

それぞれの点配置の図示(概念図)とサンプル表をわかりやすく比較してご紹介します。

1. Taguchi法(L9直交配列表:3因子×3水準)

■ 点配置(図示イメージ)

3次元空間における点配置は立方体上にない(統計的に配置)

コピーする編集する点は立方体の角や中心にはなく、統計的バランス重視の配置。

(例:1,1,1 → 1,2,2 → 1,3,3 → 2,1,2 → …)

■ 実験表(L9 OA)

| 実験No | A | B | C |

|---|---|---|---|

| 1 | 1 | 1 | 1 |

| 2 | 1 | 2 | 2 |

| 3 | 1 | 3 | 3 |

| 4 | 2 | 1 | 2 |

| 5 | 2 | 2 | 3 |

| 6 | 2 | 3 | 1 |

| 7 | 3 | 1 | 3 |

| 8 | 3 | 2 | 1 |

| 9 | 3 | 3 | 2 |

2. Box-Behnken法(3因子)

■ 点配置(図示イメージ)

- 各因子は 中間水準と中心点 のみ使用。

- 角点(±1, ±1, ±1)は含まれず、軸上の面の中心点+中心点。

点配置例:

● ●

●

● ●

(各軸方向に中間点、中央に中心点)

■ 実験表(3因子で15実験)

| 実験No | A | B | C |

|---|---|---|---|

| 1 | -1 | -1 | 0 |

| 2 | -1 | 1 | 0 |

| 3 | 1 | -1 | 0 |

| 4 | 1 | 1 | 0 |

| 5 | -1 | 0 | -1 |

| 6 | -1 | 0 | 1 |

| 7 | 1 | 0 | -1 |

| 8 | 1 | 0 | 1 |

| 9 | 0 | -1 | -1 |

| 10 | 0 | -1 | 1 |

| 11 | 0 | 1 | -1 |

| 12 | 0 | 1 | 1 |

| 13 | 0 | 0 | 0 |

| 14 | 0 | 0 | 0 |

| 15 | 0 | 0 | 0 |

※ -1, 0, +1 は低・中・高水準を標準化した値

3. 中心複合計画(CCD)

■ 点配置(図示イメージ)

- 立方体の角点(±1,±1,±1):8点

- 中心点(0,0,0):複数回

- 軸上の「星点(±α,0,0など)」:各因子2点 × 3因子 = 6点

■ 実験表(例:α = 1.682、20点程度)

| 種別 | A | B | C |

|---|---|---|---|

| 角点 | -1 | -1 | -1 |

| 角点 | -1 | -1 | 1 |

| … | … | … | … |

| 軸点 | -α | 0 | 0 |

| 軸点 | +α | 0 | 0 |

| … | … | … | … |

| 中心 | 0 | 0 | 0 |

まとめ表

| 設計法 | 点の種類 | 実験数(3因子) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Taguchi(L9) | 統計的な代表点 | 9 | 少数の実験で主効果のみを評価 |

| Box-Behnken | 面の中心+中心点 | 15 | 応答最適化向け、極端条件を避ける |

| CCD | 角点+星点+中心点 | 約20 | 曲面最適化向け、精密な2次モデル |

実験数を決定するルール

Q:

それぞれの実験計画法についてどのような理屈でその実験ポイントを選ぶのかのルールをそれぞれ表にして示して

ChatGPT:

以下に、代表的な実験計画法である Taguchi法(直交配列表)、Box-Behnken法、中心複合計画(CCD) について、

実験点の選定ルールや背後にある理屈・設計原理を明確に比較した表を示します。

各実験計画法の実験点選定ルール比較表

| 実験計画法 | 実験点の選び方(ルール) | 設計の理屈・背後の考え方 | 特徴的な点配置 |

|---|---|---|---|

| Taguchi法(直交配列表) | ・事前に定義された「直交表(Orthogonal Array)」を使用 ・すべての因子がバランスよく各水準に現れるよう構成されている ・交互作用は原則評価しない(または簡略に) | ・直交性(要因同士の独立性)とバランス性(各水準の均等出現)を重視 ・主効果を最小実験数で明確にすることが目的 | 統計的に選ばれた水準組み合わせ(空間上の幾何配置は無関係) |

| Box-Behnken法 | ・各因子の水準を「-1(低)」「0(中)」「+1(高)」に設定 ・因子2つの水準を±1に変化させ、他の因子を0に固定 ・すべての因子の交互作用を等しく評価可能なよう設計 | ・2次モデルの構築を目的とし、曲面の形状推定に適する点を選定 ・極端条件を避けることで実験リスクを軽減 | 立方体の各面の中心+中心点(角点は使わない) |

| 中心複合計画(CCD) | ・3種の点で構成: ①角点(±1,±1,±1) ②星点(±α,0,0…) ③中心点(0,0,0) ・αは回転性や直交性を保つよう計算(例:α = 1.682) | ・応答面の2次モデルを精密に構築するため、 曲率情報を得られるよう点を空間全体に分布させる設計 ・**回転不変性(rotatability)**を持たせる | 立方体の角点+軸上の外部点(星点)+中心点 |

各設計法の設計原理を簡潔にまとめると:

| 設計法 | 設計原理のキーワード | 主な目的 |

|---|---|---|

| Taguchi法 | 直交性・主効果の抽出 | 少数実験で主効果の比較 |

| Box-Behnken | 中央面設計・2次モデル構築 | 応答曲面の最適化(実験負担少) |

| CCD | 回転性・曲率情報の確保 | 応答曲面法による精密な最適条件探索 |

参考:各水準の意味(数値モデル)

| 水準 | 数値表記 | 意味 |

|---|---|---|

| -1 | -1 | 低水準 |

| 0 | 0 | 中央水準 |

| +1 | +1 | 高水準 |

| ±α | ±1.682など | 星点(軸上外側) |

編集履歴

2025/06/13, Mrはりきり(with 4o)

![DoE ; Design of Experiments (実験計画法)の基礎知識 [2025/06/13]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2021/02/80F3D755-3019-49C6-BDAE-47D137C87826.jpeg)

![Synology : RT6600ax ~ローカルから「当サイト」は閲覧できたが外からは見れなかった原因 (2025/06/12_9:00~10:40普通)になった対応の結果について [2025/06/12]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2022/09/025BA3AC-1D91-4B46-9045-6D7DB8079731.jpeg)

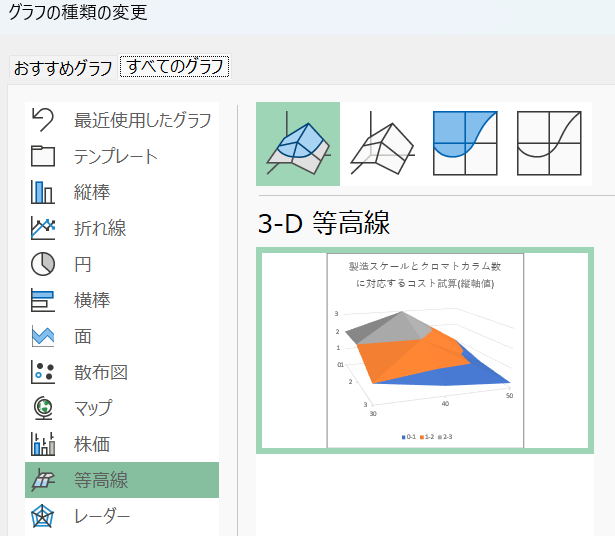

![Excel : 3軸グラフ ~2軸の組み合わせで決まってくる3軸目の値から2つの軸の組み合わせの評価に使う~ [2025/06/11]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2025/06/image-5.png)

![ギリシャヨーグルト 「バルティノ(はちみつ付)」にコーヒーを少々添加すると今までに無い新鮮な味 ~ 例えるとプリン風だが苦みが効いていて新感覚! [2025/06/11]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2025/06/image-4.jpg)

![blender : modeling ~ オブジェクトのデザイン作業のための基本的なコマンドやキー操作(レジメ) [2025/06/10]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2024/11/blender_logo.jpg)

![GxP: 新薬を開発したA社,自社および委託先が受けるpmdaによる適合性調査に備える・・・ [2025/06/09]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2025/06/IMG_2610.png)

![FDAが審査業務にAIの本格運用を開始すると発表した [2025/06/09]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2023/06/IMG_8895.jpeg)